Les géographies des enfants dans les quartiers d’Athènes

Karampini Zoi|Micha Irini|Vallindra Eirini

Quartiers, Structure Sociale, Éducation

2024 | Juil

Le présent texte focalise sur les lieux de vie quotidienne des enfants et sur leur importance dans l’étude de la ville. Notre recherche inclut la perspective de la dialectique spatio-sociale et de la structure relationnelle de chaque lieu – depuis le corps, la chaise et le banc de l’école jusqu’au niveau du quartier, de la ville et au-delà. En adoptant un regard interdisciplinaire, notre approche entretient un dialogue aussi bien avec les géographies des enfants qu’avec la pédagogie critique, la nouvelle sociologie de l’enfance et le champ de la cartographie critique. Nous nous efforçons ainsi de documenter une perspective d’exploration des lieux où vivent et agissent les enfants, au travers de leurs regards et de leurs pratiques corporelles. Notre objectif est de souligner le fait que la visibilité des enfants dans le champ de la recherche et de l’éducation est un processus de contestation critique de ce qui est mis en avant comme donné et de réexamen de notre attitude envers l’enfance.

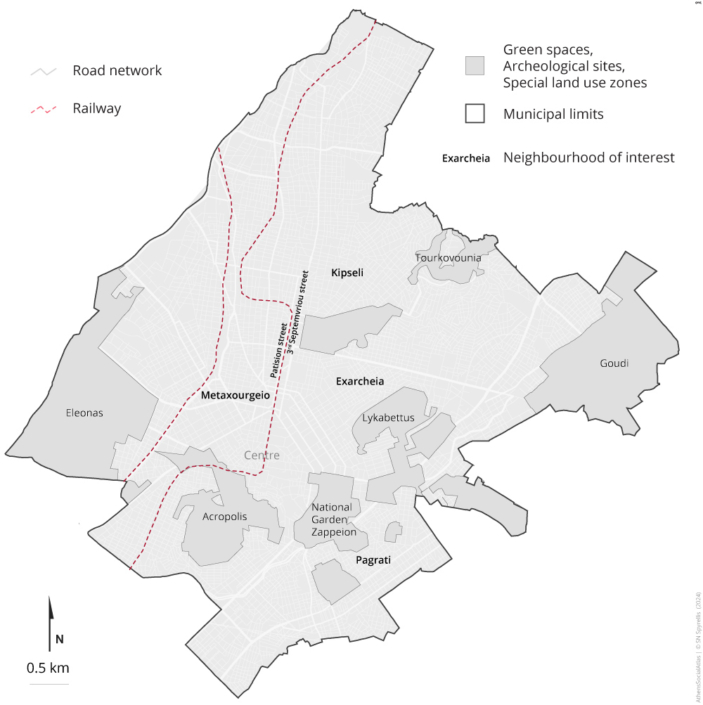

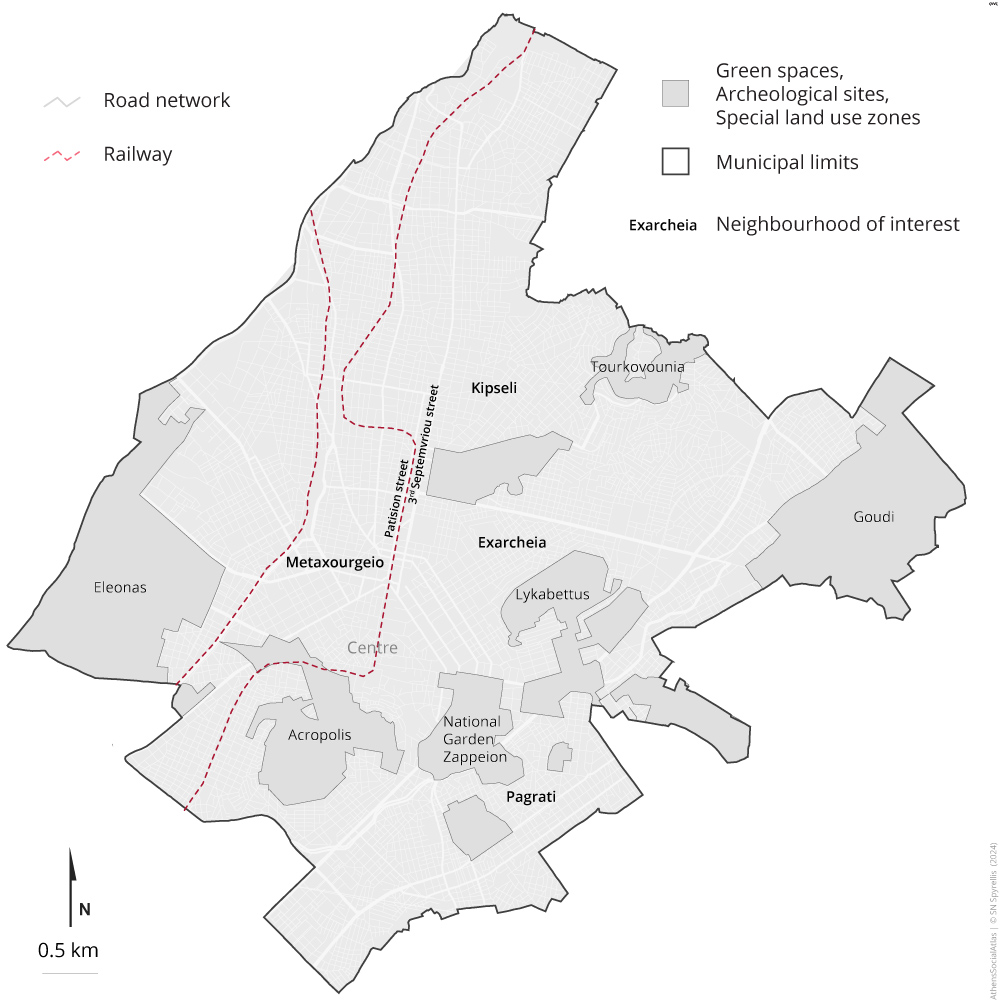

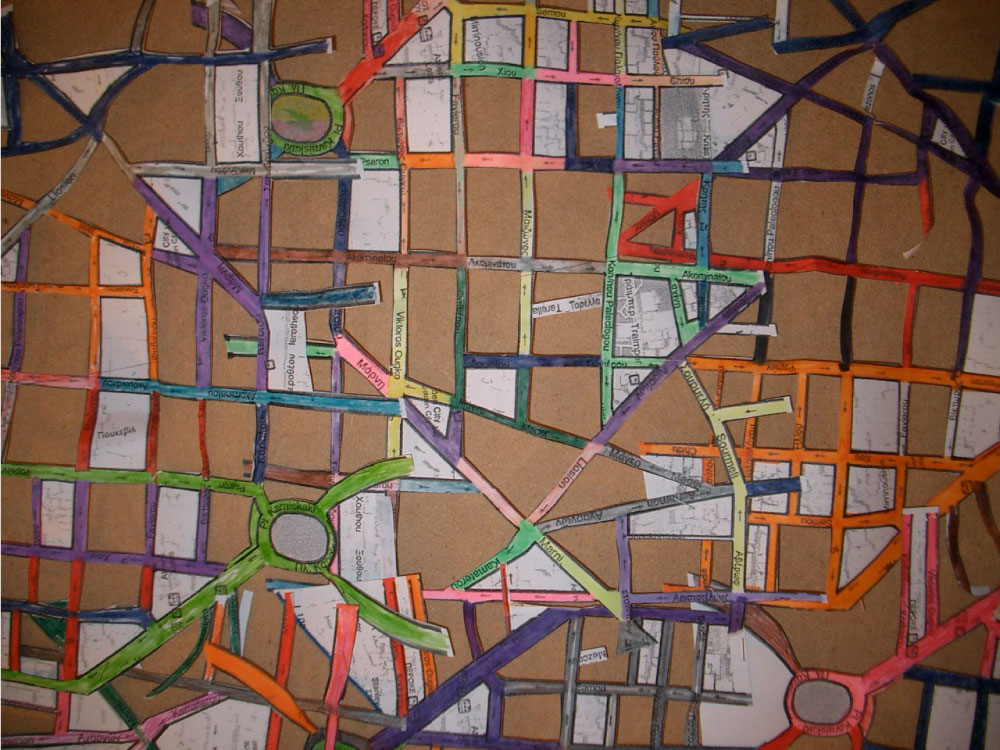

Sur la base du matériel cartographique d’une recherche ethnographique menée à Pagrati (avec des enfants âgés de 7 à 12 ans) et de plusieurs ateliers éducatifs réalisés aussi bien au sein qu’en dehors du contexte scolaire dans divers quartiers d’Athènes (Metaxourgio, Exarcheia, Kypseli, Pedio Areos et dans la région élargie entre les rues Patission et 3is Septemvriou) (Carte 1). Nous relevons l’importance qu’il y a à comprendre l’optique des enfants concernant la ville ainsi que la nécessité d’intégrer l’aspect spatio-social du lieu dans le vécu de l’apprentissage. Dans cette perspective, nous proposons une pédagogie située, renforcée et pratiquée au moyen de l’exploration et de la cartographie du lieu. En étudiant avec les enfants leurs pratiques quotidiennes, l’on observe que leurs choix spatiaux se différencient, varient et forment une dynamique persistante dans la ville. Leurs cartographies contestent les vues dichotomiques, nous imposant de réfléchir sur la pratique adulte qui consiste à placer les enfants dans des arrangements spatiaux prédéfinis.

Carte 1: La municipalité d’Athènes

Les géographies des enfants dans la recherche et l’éducation

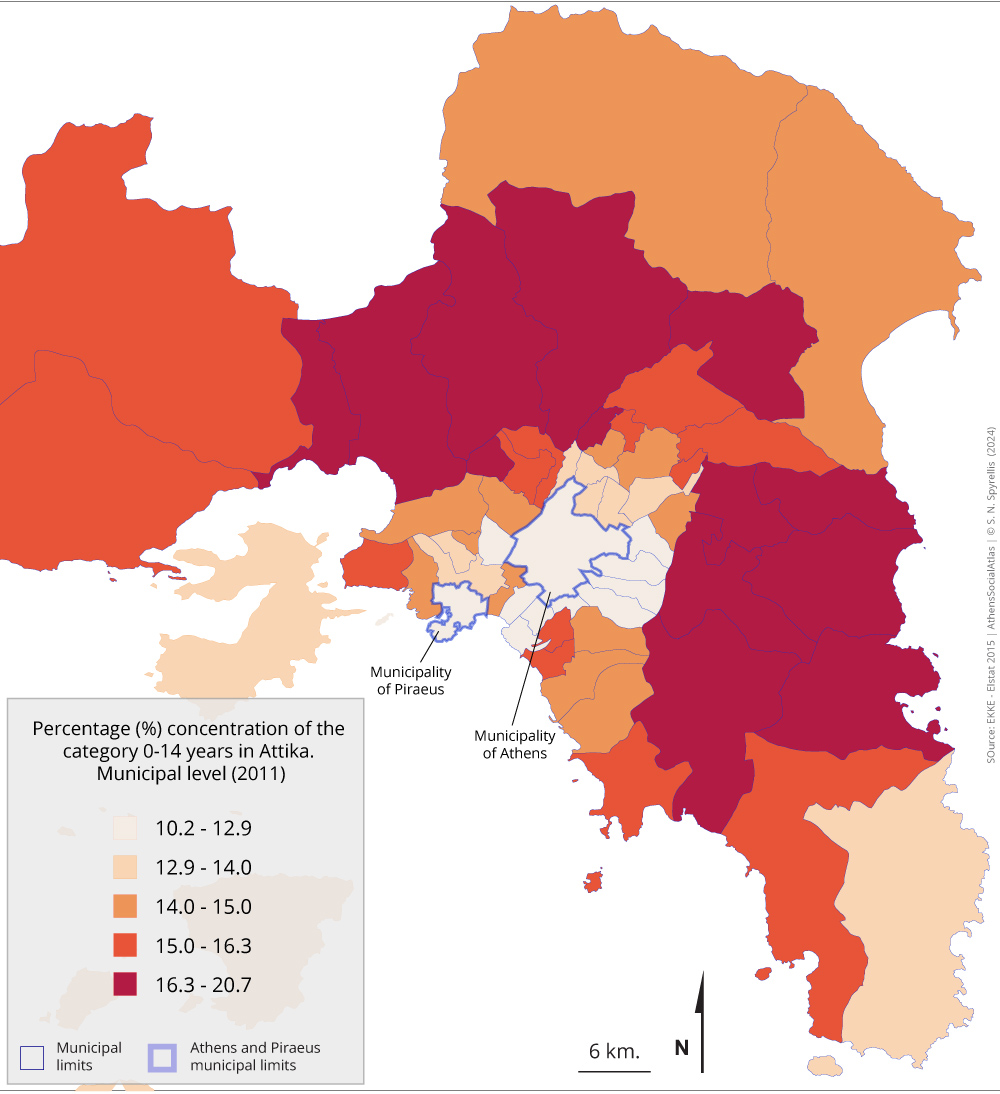

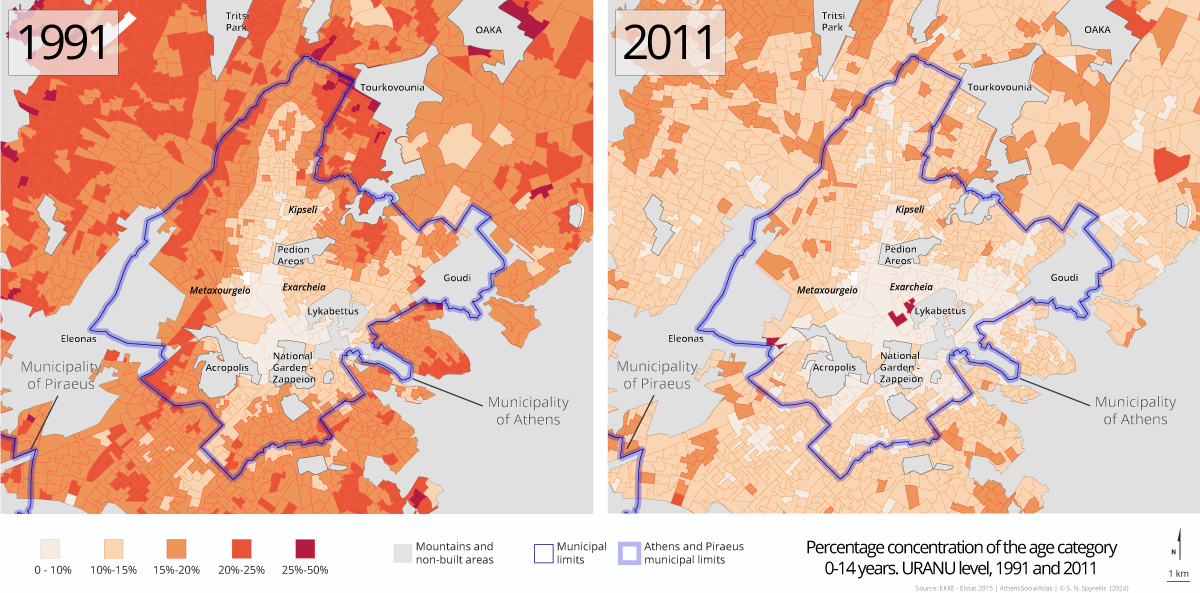

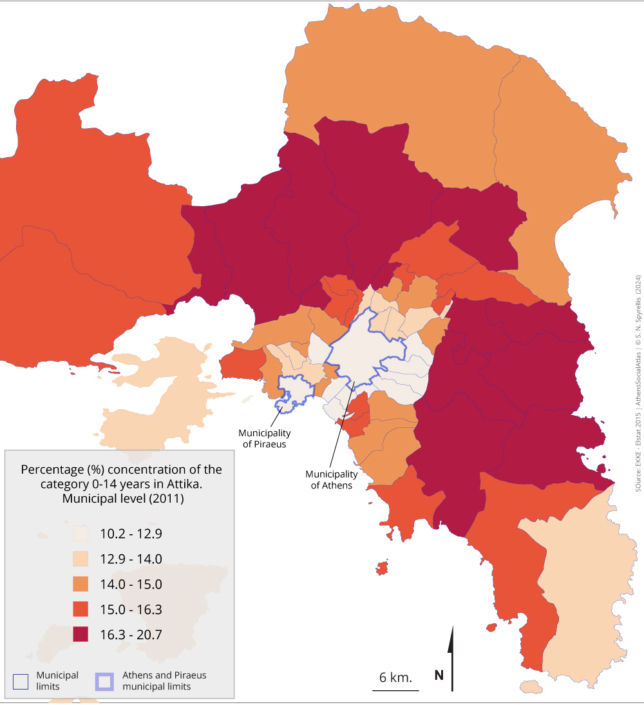

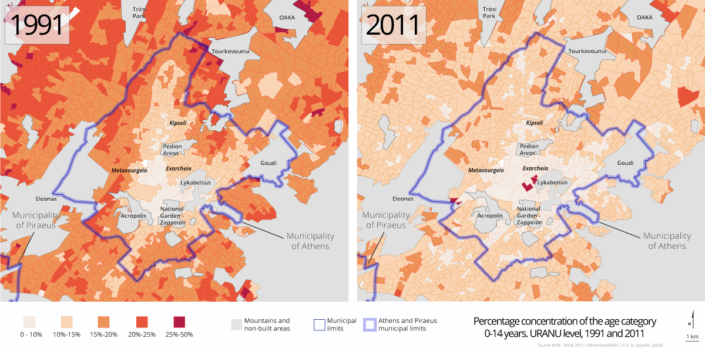

Les enfants et les jeunes adolescents (jusqu’à l’âge de 14 ans) constituent 13,9 % de la population de l’Attique – il s’agit d’un taux réduit de 20,8 %, par rapport à 1991. La Municipalité d’Athènes (Cartes 2, 3 & 4) maintient, quant à elle, un taux équivalent, présentant une image relativement mixte du point de vue de la population, bien que dans des zones constituées plus anciennement on trouve habituellement un taux plus élevé de personnes âgées (Maloutas et Spyrellis, 2019).

Carte 2 : Taux de la catégorie d’âge 0 – 14 ans dans la population des municipalités du bassin de l’Attique, selon le recensement de la population réalisé en 2011

Source des données: ΕΚΚΕ-ELSTAT (2015)

Cartes 3 & 4 : Taux de concentration de la catégorie d’âge 0-14 ans dans la municipalité d’Athènes par URANU [1], 1991 et 2011

Source des données: ΕΚΚΕ-ELSTAT (2015)

Les jeunes habitants de la ville vivent habituellement plutôt « localement », s’approprient et co-aménagent leurs lieux quotidiens, développent des pratiques et des relations, tandis qu’autour de leurs habitudes et de leurs routines se développent des réseaux spatio-sociaux qui, souvent, constituent l’épine dorsale organisationnelle de chaque quartier (Gayet-Viaud, Rivière and Simay, 2015). Néanmoins, leurs réflexions, leurs préoccupations et leur regard son omis par ceux qui traitent des affaires de la ville. En outre, il est rare de trouver des études focalisées sur les habitudes des enfants dans l’enseignement universitaire des disciplines portant sur l’espace (architecture, urbanisme, géographie, etc.) ou dans le cursus scolaire. Dans le discours dominant, il est plutôt renvoyé, directement ou indirectement, à l’absence des enfants comme, par exemple, dans les publications sur le vieillissement de la population et le problème de la dénatalité. Ou bien, il est question de recherches portant sur l’exclusion des enfants des espaces publics de la ville, des dangers qui les menacent dans le trafic automobile et, plus globalement, il est question de l’environnement urbain étouffant. Mais, les jeunes habitants d’Athènes ne constituent pas une catégorie spéciale de la population dont les caractéristiques seraient homogènes. Au contraire, les différences liées à l’âge dans les quartiers de la ville se croisent avec diverses autres différences, qu’elles soient ethniques, de genre, de classe, familiales, etc., pour former un quotidien complexe. Ce sont ces croisements multiples que nous nous efforçons de mettre avant, dans le but de composer un regard sur l’étude de la ville qui se focalise sur les lieux de la vie quotidienne des enfants, sur leurs négociations spatiales, sur les revendications explicites et implicites.

Dès les années 1980, les études théoriques de la nouvelle sociologie de l’enfance contestent les approches qui traitent les enfants sur la base de leur développement biologique comme étant les récepteurs passifs d’un parcours de socialisation prédéterminé et « normal ». Reconnaître les enfants en tant que sujets agissants contribue à leur visibilité, plaçant au centre l’ici et maintenant de leur vie dans la ville, ainsi que leurs propres regards, pensées, pratiques quotidiennes et inventions spatiales (Καραμπίνη, 2023: 17-18).

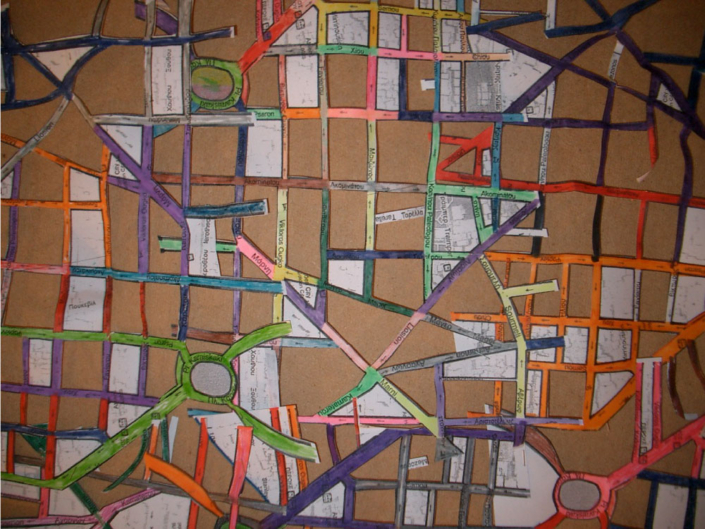

Les formules susmentionnées dialoguent avec les approches de la géographie radicale, des études féministes et culturelles, de la pédagogie critique et de la pensée postcoloniale. Elles sont à l’origine de l’intérêt renforcé de la recherche pour les paramètres spatio-sociales de l’enfance mais aussi pour l’importance de l’espace dans le processus éducatif (Micha, 2024). Sont ainsi mises en exergue différentes échelles et interconnexions spatiales, tandis que la ville apparaît à l’avant de la scène en tant que lieu d’habitation, de vie quotidienne, d’étude et d’apprentissage. Ces explorations aménagent deux champs scientifiques convergents : les géographies des enfants (v. Holloway & Valentine, 2000) et les élaborations sur une focalisation spatiale dans l’éducation (pédagogie critique de l’espace) (v., entre autres, Morgan, 2000) (Figure 1).

Figure 1: Le chemin du quartier : douze cartes taillées et unies sur mesure

Source: Programme éducatif « Entre deux places : Vathis – Agiou Pavlou », 2012-13, https://elenakyla.wordpress.com

Les géographies des enfants sont progressivement constituées depuis 1990, en ayant pour point de départ des approches antérieures adoptées par une génération de géographes des années 1970 qui ont mis en avant les compétences spatiales cognitives et cartographiques des enfants en tant que précieux outil éducatif et de recherche [2]. Dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire, elles cartographient l’exclusion des enfants dans la ville et relèvent le besoin de les considérer comme membres de la population égaux et à part entière, déconstruisant ainsi la conception dominante qui les place dans un groupe de population distinct (socialement inférieur) – au même niveau où les approches établies situent habituellement les femmes, les corps migrants, les altérités sexuelles, les élèves dyslexiques ou hyperactifs, et ainsi de suite. Les approches postcoloniales alimentent encore plus cette optique, mettant en avant les mécanismes coloniaux qui minent les mondes multiples de l’enfance vus sous la loupe de la vision occidentale, mais aussi les innombrables réseaux qui relient les vécus locaux des enfants aux réaménagements politico-économiques mondiaux (v. Katz, 1994 ; Aitken, Lund et Kjørholt, 2007).

En puisant dans la recherche géographique menée sur les lieux quotidiens, les vécus et les pratiques des enfants, diverses approches explorent les modalités selon lesquelles le quartier de l’école pourrait être intégré à l’enseignement des matières (v., entre autres, Smith, 2002, et Gruenewald, 2003), être utilisé comme plateforme d’apprentissage, de savoir implicite et de participation active à la vie de la communauté (André et al., 2012). Les approches critiques de la cartographie contribuent à ce transfert de l’attention vers l’étude du quartier. En effet, elles élargissent les limites conceptuelles des représentations spatiales au-delà des représentations géographiques scolaires habituelles (cartes et atlas scolaires) et révèlent de nouveaux points de vue sur l’espace qui émanent du vécu personnel et collectif (Harley, 1989 ; Crampton, 2001). Ces approches déplacent l’attention vers des pratiques de cartographie qui activent un regard spatio-social subjectif, libéré des approches positivistes de l’étude de l’espace (Del Casino et Hanna, 2005) (Image 5). Elles mettent en avant les niveaux multiples du savoir que produisent les enfants à propos du monde et renforcent la compréhension de leur existence comme étant inséparable de son aspect spatial et relationnel (Kitchens, 2009).

Figure 2: Cartographie du quartier de Pagrati

Source: Atelier expérientiel « Cartographie du quartier » réalisé avec les enfants de la 1ère année de la 13ème école élémentaire d’Athènes, 2020

En adoptant ce point de vue, le contenu et le sens de la géographie changent et sont redéfinies aussi bien la façon d’aborder les vécus spatiaux de l’enfant que la façon d’interpréter l’espace entre le local et le mondial. Dans nos approches, une carte, un dessin, la narration d’un vécu personnel ne décrit pas les lieux de façon indifférente. Ils examinent la question de savoir ce que l’on peut en faire, au niveau imaginaire ainsi qu’au niveau politique (Gerard Toal in Graves et Rechniewski, 2015).

Les lieux quotidiens des enfants à Athènes

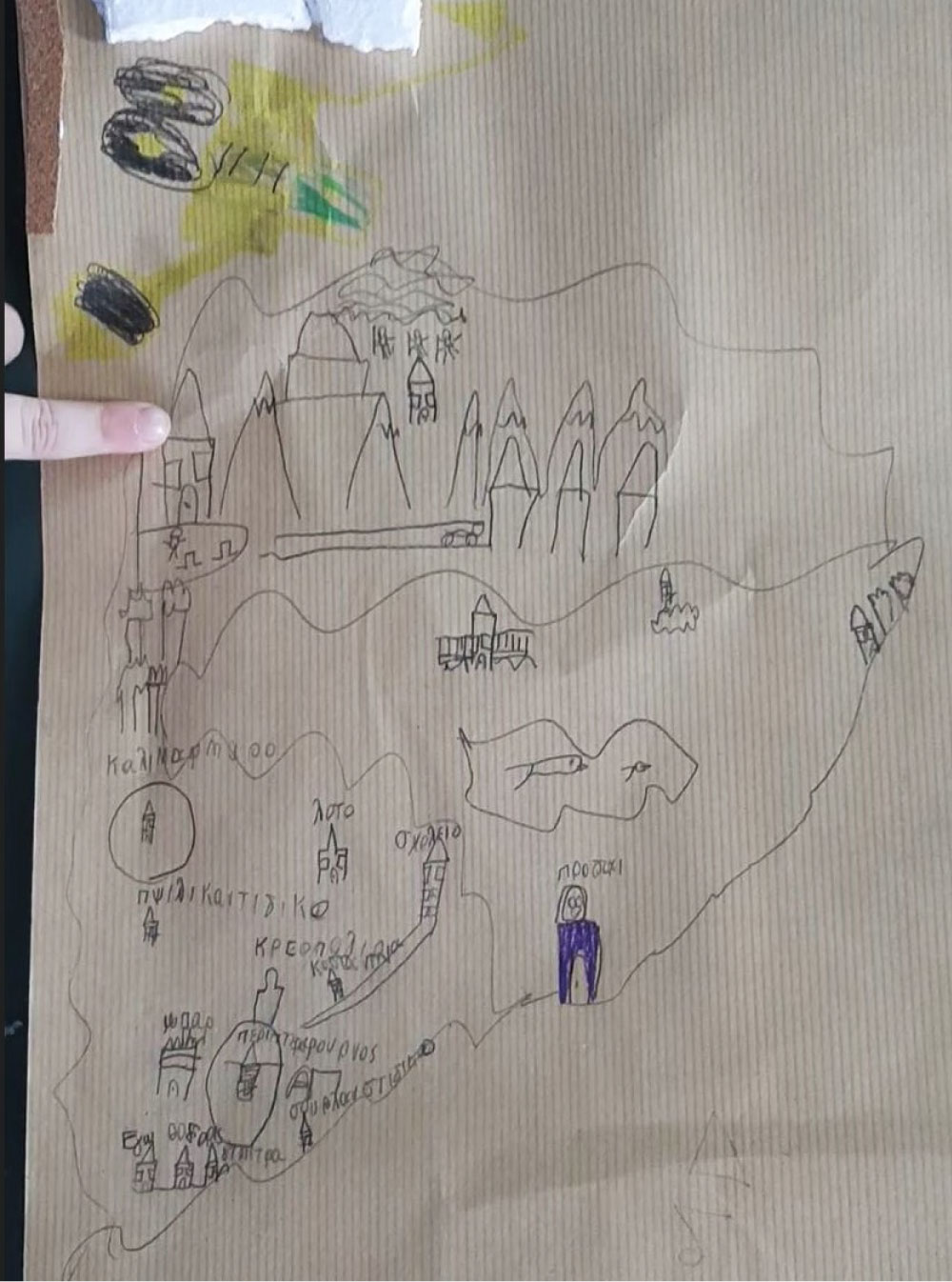

Dans notre pays, le débat sur les géographies des enfants n’en est qu’à son début, tandis que le programme pédagogique officiel fonctionne de façon qui en inhibe plutôt le développement. Néanmoins, depuis une dizaine d’années, on voit émerger des recherches ethnographiques et des projets éducatifs qui étudient les vécus et les pratiques des enfants dans les quartiers d’Athènes, promouvant ainsi la production d’une littérature qui entretient un dialogue avec la généalogie de l’espace urbain grec et met en avant l’importance de celle-ci (Καλαντίδης et al., 2023). Ces études situées font la lumière sur un argument sociologique important qui a influencé la pensée géographique concernant l’enfance (v., Qvortrup, 1987 ; Alanen, 1988). Selon cet argument, la vie des enfants n’est pas structurée uniquement par des environnements institutionnels, domestiques et spécialement aménagés, tels que le bâtiment scolaire, la chambre d’enfant et la plaine de jeux. Elle s’étend également dans les espaces de leur quotidien. Pour rencontrer les enfants et les étudier dans la ville, on peut en suivre les traces. Ainsi, outre les espaces thématiques spécialement conçus pour les enfants, la rue, les transports en commun, l’équipement urbain de la ville, les textures et les matériaux de l’espace bâti, les magasins, les immeubles à appartements, les voisins et une série d’objets et de détails que l’on ne remarque même pas dans l’espace urbain qui en résulte composent les espaces vécus par les enfants dans le quartier (Figure 3). C’est dans ces espaces ordinaires et communs de la ville que se tisse leur quotidien de coexistence.

Figure 3: Les espaces du quotidien des enfants dans le quartier

Source: Photographies des enfants, archives de recherche ethnographique menée à Pagrati, in : Καραμπίνη, 2023

Les géographies des enfants sont formées dans les mêmes lieux que partagent les autres habitants de la ville. Elles font la lumière sur la puissance et le double sens de cette coexistence. D’une part, l’activité et la présence des enfants dans les espaces publics révèlent leurs exclusions spatio-sociales dans la ville. Les manifestations spatiales de l’intérêt public, au nom duquel sont réalisés les réaménagements urbains du centre d’Athènes, concernent principalement les touristes et les passants et excluent les habitants qui vivent dans les quartiers de la ville. D’autre part, le quotidien de la coexistence des enfants révèle les liens et les alliances qu’ils développent eux-mêmes entre eux, avec les parents, les aidants, les voisins, les animaux domestiques ou de gouttière, liens et alliances qui cherchent à être socialement reconnus et à bénéficier d’un soutien institutionnel. Ces intersections quotidiennes nous invitent à mettre en avant des espace-temps communs dans la ville, en nous distanciant des divisions spatiales et des catégorisations sociales existantes.

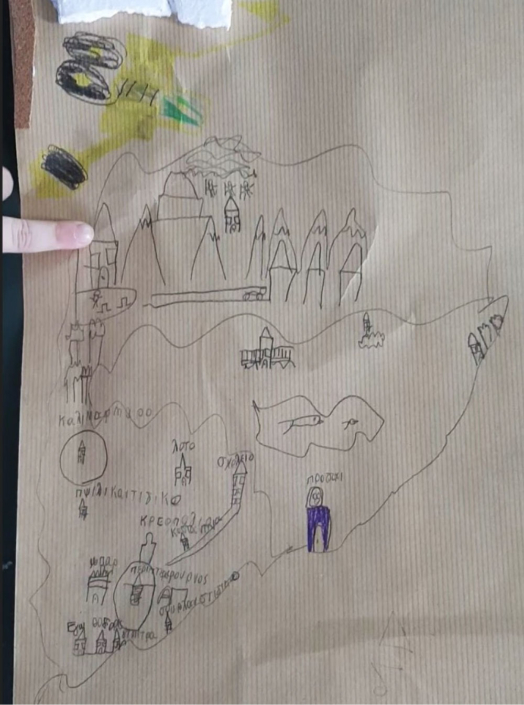

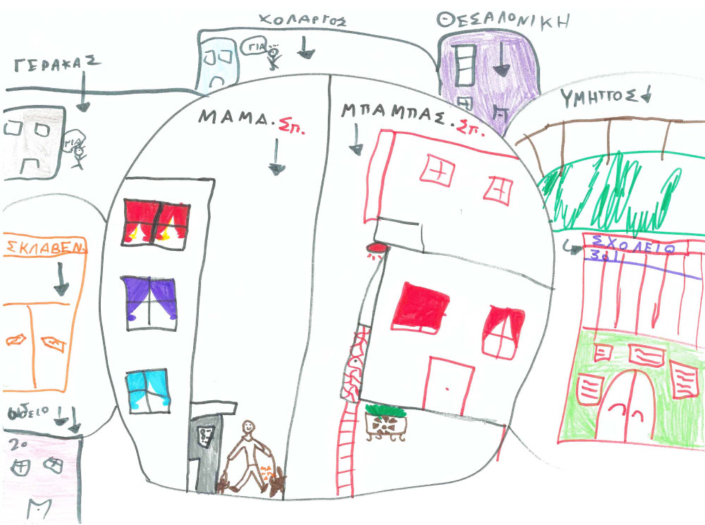

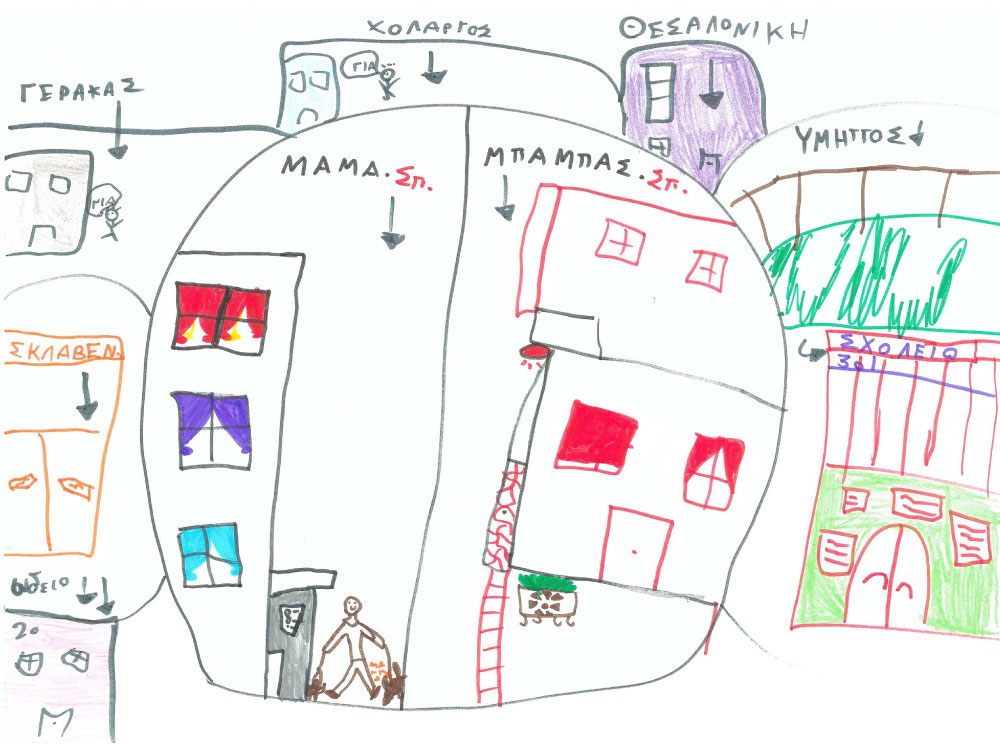

La mobilité spatiale des enfants dans le quartier est en grande mesure composée autour de leur domicile. Contrairement aux représentations occidentales dominantes qui identifient le foyer à l’introversion et à la répétition en boucle (Fleski, 2000), l’activité des enfants restaure le caractère social de la vie domestique. Selon les cartographies des enfants, la maison acquiert un sens au moyen des notions de logement, d’habitation, de famille et d’appartenance (Image 4). Marina dit : « Je ferai une ligne et je mettrai chez papa, par ici, et chez maman, par là. On a des choses très différentes chez maman et chez papa. Chez maman on a des immeubles à appartements et chez papa on a un pavillon et on a aussi une cour ».

Figure 4: Le cercle avec mon quartier, Marina, 8 ans

Source: Archives de recherche ethnographique menée à Pagrati, in : Καραμπίνη, 2023

La maison acquiert un sens au moyen des notions de logement, d’habitation, de famille et d’appartenance. Il s’agit donc d’un lieu plurivoque qui met en branle une gamme de pratiques spatiales dans le quartier : les emplettes quotidiennes sur le marché local, les visites sociales et les boums des enfants à la maison, les habitudes familiales qui relient les membres de la famille et, bien entendu, le voisinage. Pour les enfants, le voisinage est un processus dont l’importance est majeure : à travers lui ils se familiarisent avec les autres habitants. Une tendance est particulièrement intéressante : ils localisent et cartographient le voisinage avec d’autres enfants, sans que cela n’implique qu’ils les connaissent personnellement (Figure 5). La petite Hélène dit : « Je suis le seul enfant qui vit ici. Mais, en face, j’ai mon copain Vassilis. Et, un peu plus loin, mon copain Christos […] A l’école, non [on ne se parle pas]. Au balcon [seulement], lorsqu’il sort »

Figure 5: Lieux quotidiens, photographie par Hélène, 9 ans

Source: Archives de recherche ethnographique menée à Pagrati, in Καραμπίνη, 2023

Les traces que forment les enfants en tant qu’habitants des quartiers d’Athènes sont porteuses de leur désir de vivre avec et parmi leurs pairs (Καραμπίνη, 2023: 89). Dans leurs cartographies, ce désir devient manifeste lorsqu’ils représentent les sites et les conditions d’interaction et de formation de communautés dans le quartier. Les maisons des amis, les places, l’école, les parcs sont décrits comme lieux de rencontre et d’action. L’échelle et les détails avec lesquels ces espace-temps sont représentés sont indicatifs de l’importance qu’ils revêtent pour les enfants (Figure 6).

Figure 6: Chez moi et chez ma copine

Source: Atelier expérientiel « Cartographie du quartier » réalisé avec les enfants de la 1ère classe de la 13ème école élémentaire d’Athènes, 2020

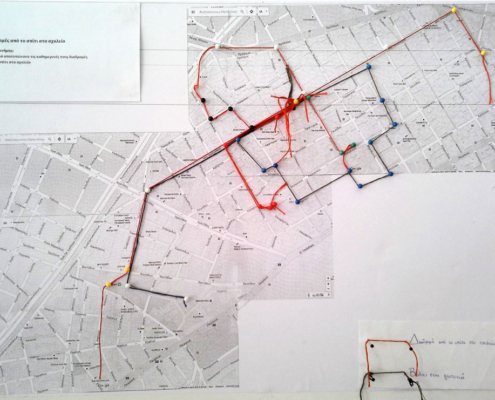

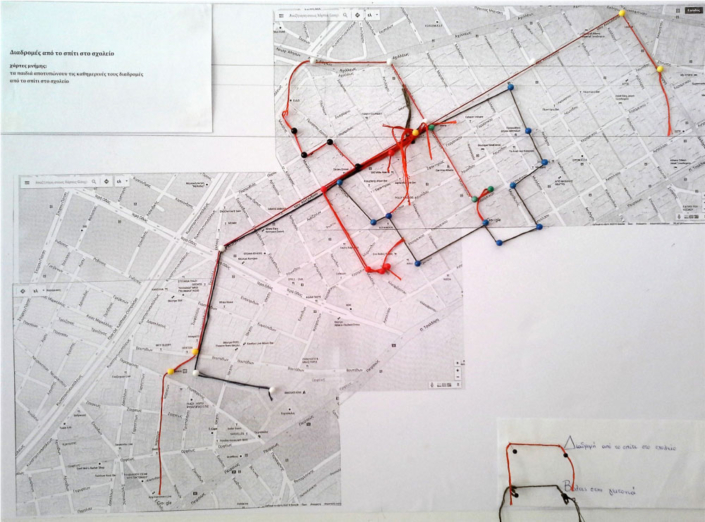

Au travers de leurs déplacements quotidiens chez eux et hors de chez eux, les enfants produisent des sens à propos du lieu où ils habitent, ce qui met en avant l’importance de l’espace matériel dans ce processus (Christensen, James et Jenks, 2000). Le vécu spatial des enfants qui vivent à Athènes est déterminé par l’immeuble à appartements typique, la construction urbaine dense, les magasins, les monuments, les couleurs des édifices et les évènements locaux ou centraux de la ville (marchés locaux, évènements et manifestations). Néanmoins, le sens des enfants concernant leur lieu est également formé par les images et les vécus qu’ils acquièrent dans d’autres espaces matériels, imaginaires et numériques. Dans les cartes de leurs quartiers, s’enchevêtrent les espaces du présent vécu, les souvenirs et les représentations qui enrichissent et transforment les sens du quotidien. Ainsi, ce que les enfants entendent par quartier est construit au moyen de plusieurs espaces et de plusieurs temps (Καραμπίνη, 2024; Μίχα, 2020) (Figure 7). La portée, les limites et la structure de l’espace « ici » sont constituées à des échelles différentes qui vont du mondial au local (Massey, 2005).

Figure 7: Les punaises de couleurs différentes cartographient des itinéraires familiaux

Source: Atelier éducatif « Itinéraires : quelque chose d’ailleurs, quelque chose de partout », 5ème classe du jour de la 64ème école primaire d’Athènes, 2015-16, in Micha, 2019

Les itinéraires quotidiens des enfants dans la ville révèlent leur relation particulière avec des lieux intermédiaires. Les enfants manifestent leur préférence systématique pour des espaces qui se trouvent entre systèmes spatiaux distincts et qui permettent des transitions affectives importantes. Toutefois, l’importance des lieux intermédiaires ne réside pas uniquement dans leur rôle d’espaces transitionnels. Il s’agit d’espaces hybrides où sont négociés les systèmes spatiaux binaires, les restrictions et les conventions que ceux-ci imposent, et qui sont ouverts à de nouvelles perspectives et éventualités (Soja, 1996). Entre le réel et l’imaginaire, entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’ici et là, les enfants créent leurs propres cultures ; ils jouent seuls ou avec d’autres enfants, ils construisent des mondes imaginaires et magiques, ils examinent et explorent l’espace, partagent leurs secrets et tentent souvent d’annuler les règles des adultes (Figure 8).

Figure 8: Les enfants s’approprient les espaces intermédiaires, dans leurs itinéraires quotidiens dans la ville

Source: Ateliers d’enseignement en plein air dans le quartier d’Exarcheia, avec des enfants de la 1ère classe de la 35ème école primaire d’Athènes

Dans les espaces intermédiaires – aux entrées des bâtiments, aux pilotis, sur les trottoirs ou aux balcons – ils négocient leur socialisation mais aussi les règles et les limites (Micha, 2023: 57). C’est pourquoi ils font preuve d’une capacité remarquable à identifier et à s’approprier les espaces situés aux lisières, les espaces qui sont ambigus, indéterminés et non prédéfinis par l’ordre adulte (Cloke et Jones, 2005) (Image 9). Ces géographies fluides des enfants révèlent un aspect de la ville inactif et inexploité par les pratiques urbaines dominantes et élargissent notre perception géographique (Soja 1996). Niki explique : « Ici, c’est la pharmacie d’en face (1) […] Ici, c’est chez nous (2), et ici c’est le commissariat de police (3) et la rue que nous traversons (4) […] Et ici il y a encore deux magasins […] Ils sont ouverts maintenant. L’un, c’est un ca-bi-net d’a-vo-cat (5), l’autre, je ne sais pas ce que c’est. Je n’ai pas encore compris. […] Je voudrais le changer ce magasin. Parce que je ne sais pas ce que c’est. Et si je le changeais, j’en ferai une plaine de jeux ou un souvlatzidiko (les restaurants où l’on sert des brochettes) (6) »

Figure 9: Mon quartier, Niki, 11 ans

Source: Archives de recherche ethnographique menée à Pagrati, in Καραμπίνη, 2023

Inventions et revendications des enfants dans l’étude de la ville

Dans leurs récits urbains, les enfants ne citent pas simplement des lieux connus ou inconnus ou des points de repères d’Athènes. Ils partagent une vue du champ qui s’étend sur plusieurs niveaux, qui inclut des textures, des odeurs, des sons et de l’action (Figure 10).

Figure 10: Le quartier d’Exarcheia sous la neige

Source: Atelier expérientiel « Cartographie du quartier » réalisé avec les enfants de la 1ère classe de la 35ème école élémentaire d’ Athènes, 2019

Cette optique témoigne de leur relation complexe et dynamique avec l’espace et suggère divers modes de lecture de la ville. Des modes multisensoriels qui tiennent compte des temporalités en accordant de l’importance aux conditions sur le terrain – aux saisons, aux phénomènes climatiques ou autres, à l’actualité sociopolitique. Mais aussi des modes affectifs qui impliquent l’action personnelle et collective dans l’interprétation de l’espace (figures 11a & 11b). Dans leurs récits, les préoccupations personnelles s’enchevêtrent avec le vécu du quartier, les bandes de copains, les situations ordinaires ou inattendues et aléatoires. Ils décrivent les mondes personnels et collectifs qu’ils créent, les habitudes, les activités, les relations et les règles sociales informelles qu’ils inventent et que, avec le temps, ils remettent en cause, dans leur coexistence quotidienne (Seigworth et Gregg, 2010). Dans ces mondes, le jeu occupe une place dominante. En effet, par son intermédiaire, les enfants élargissent constamment leurs limites spatiales et réinventent des espaces familiers ou pas, en transformant les aménagements spatiaux conventionnels.

Figures 11a & 11b: Mahmoud dessine son quartier

Source: Programme éducatif « Bâtiments repères du mouvement architectural moderniste à Athènes : un regard sur les axes routiers 3is Septemvriou et Patission (2020-21) »’, https://elenakyla.wordpress.com

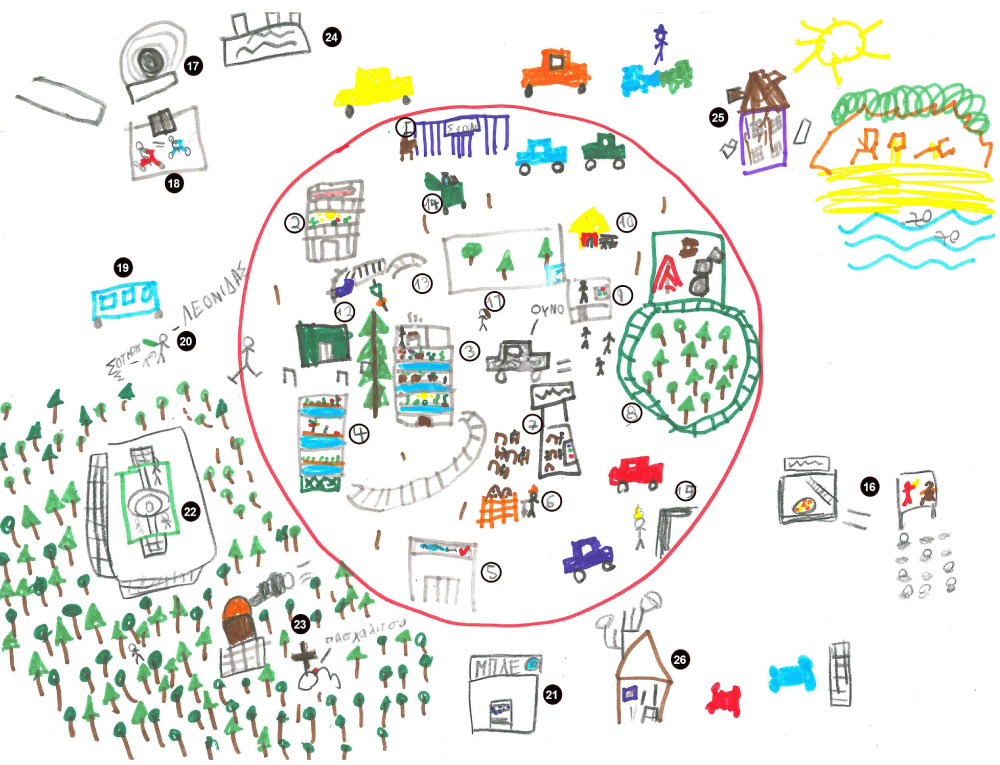

L’observation systématique des jeux d’enfants dans les quartiers d’Athènes remet en question la conception établie selon laquelle les enfants jouent dans des espaces restreints et localisés. Les enfants jouent partout et inlassablement dans tout l’espace urbain. La nature multifacette du jeu place au centre leur capacité à coproduire des géographies plus larges, dans la ville. En jouant, ils mettent en œuvre un processus de production et de transformation des espaces, au fur et à mesure qu’ils modèlent, reconstruisent et inventent de nouvelles spatialités (figure 12). Les inventions spatiales des enfants, telles que les cachettes, les retranchements et les bâtiments hantés, marquent l’existence d’un lien profond avec le lieu, dont les prolongements sociaux dans la vie collective du quarter sont importants (Καραμπίνη, 2024).

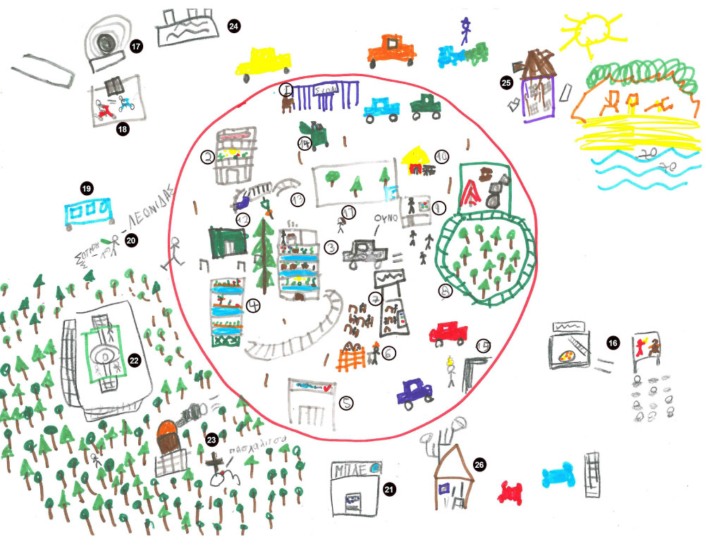

Comme indiquent les recherches dans le domaine, les enfants tendent à prendre soin et à défendre les dérivés du jeu : les lieux qu’ils occupent en jouant, leurs bandes de copains et leur liberté (Huizinga, 1989). En nous fondant sur cette compréhension des choses, nous suggérons que les espaces que les enfants tissent en jouant soient abordés non pas comme étant des superficies spatiales qui accueillent une activité infantile, mais comme des espace-temps revendiqués du quotidien. Cette perspective révèle que les enfants expriment des lectures spatiales personnelles et réalisent des réaménagements spatiaux, articulant ainsi leurs subjectivités dans l’espace. En effet, elle met en avant l’aspect politique de leur activité dans la ville. Alkis décrit : « dans le cercle, on voit (1) l’école, (2) la maison de Μ – amie, (3) notre maison, (4) la maison de grand-père et grand-mère, (5) le super marché, (6) là où on fait des fouilles, (7) Sylvia, l’ouzeri, (8) le bosquet, (9) le glacier, (10) le kiosque, (11) la place Messolonghiou, (12) le Youkali – le café, (13) la plaine de jeux, (14) poubelle, (15) le salon de coiffure. En dehors du cercle, se trouvent (16) le cinéma qui est à Lidl, (17) ça c’est le Kallimarmaro (stade), (18) et ça c’est le vélo de X et mon vélo qui va comme une flèche, (19) le car de l’école qui nous emmène en excursion, (20) Léonidas qui se dispute avec Sotiris, (21) le Point Bleu – atelier de peinture, (22) ça c’est le football, (23) ça c’est l’Observatoire, A l’Observatoire nous avons enterré une coccinelle, (24) et l’Acropole, (25) et ça c’est une maison hantée. Elle était près de la plage. Les poutres tombaient et c’était dangereux (26) là tout près du Point Bleu il y avait quelque chose de suspect. Je le ferai. Avec le numéro effacé et très écorché et elle a des fenêtres opaques ».

Figure 12: Le cercle de mon quartier, Alkis, 8 ans

Source: Archives de recherche ethnographique menée à Pagrati, in Καραμπίνη, 2023.

Pour les enfants, les pratiques spatiales du jeu sont indissolublement liées aux pratiques éducatives (figure 13). Les espaces et les temps de l’école, des centres d’étude, des excursions scolaires s’enchevêtrent avec ceux du jeu et des activités libres. Leur activité quotidienne forme un réseau spatial variable qui est réaménagé quand les enfants grandissent, quand ils passent au cycle suivant de l’éducation, ils changent d’amis et d’habitudes. Les lieux de jeu et d’éducation composent ensemble des nœuds et des réseaux locaux dans les quartiers, forment des communautés de pairs, favorisent les rencontres avec la différence et activent la mémoire du lieu. Les enfants et les lieux quotidiens qu’ils produisent sont des cellules vivantes du temps historique. Les histoires des habitants qui agirent jadis dans les mêmes quartiers, ainsi que les us et les coutumes du lieu sont spatialisés par l’intermédiaire de l’éducation, de la famille et des communautés des enfants, selon des modalités institutionnelles et informelles, dans les géographies des enfants. Les cartographies des activités quotidiennes des enfants témoignent d’une multitude de différences culturelles dictées par la nationalité et la religion, et rendent visible le multiculturalisme des habitants d’Athènes (figure 14).

Figures 13-15: Images d’ateliers éducatifs et expérientiels

Les enfants racontent leurs itinéraires dans les quartiers d’Athènes en mêlant leurs propres mobilités, pratiques, désirs et préoccupations avec les évènements quotidiens de la ville. Les conditions conjoncturelles du moment présent – les développements sociopolitiques aussi bien que les évènements occasionnels – influencent la perception qu’ils ont de leur quartier. Les fêtes, les congés, les grèves mais aussi la gestion politique de la pandémie, de la question des réfugiés et d’autres questions cruciales qui s’impriment dans l’espace des quartiers de la capitale sont inhérents de multiples façons dans leurs élaborations (figure 15). Les optiques des enfants formulent consciemment l’ici et maintenant de leur coexistence et revendiquent leur place dans la recherche, l’enseignement et, plus largement, dans la vie quotidienne de la ville.

[1] Unité d’analyse spatiale des villes ( Urban Analysis Unit / URANU). Il s’agit d’une unité / division spatiale du tissu des grandes villes grecques élaborée sur la base des secteurs de recensement d’ELSTAT (Agence grecque de la statistique). Les URANU sont des unités spatiales dont la population s’élève à 1 200 personnes.

[2] En ce point nous nous référons en particulier au travail de William Bunge, à Fitzgerald, dans le centre de Detroit, (1971), où, après l’émeute de 1967, avec Gwendolyn Warren, Robert Ward et d’autres, il mit en place une inventive université de la rue, le Detroit Geographical Expedition and Institute (DGEI). Le but était de mettre en place des cours de géographie destinés aux enfants et aux adolescents de la région et de mener des recherches de terrain participatives qui ont permis de cartographier les inégalités spatio-sociales et les discriminations raciales qui affectaient le quotidien des enfants. Dans les années 1970, plusieurs autres études étaient axées sur les pratiques et les déplacements d’enfants dans des environnements urbains et ruraux (dont Lynch 1977, Ward 1978, Hart 1979).

Référence de la notice

Karampini, Z., Micha, I., Vallindra, E. (2024) , in Maloutas Th., Spyrellis S. (éds), Atlas Social d’Athènes. Recueil électronique de textes et de matériel d’accompagnement. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/fr/article/childrens-geographies-in-athens/ , DOI: 10.17902/20971.123

Référence de l’Atlas

Maloutas T., Spyrellis S. (eds) (2015) Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/en/ , DOI: 10.17902/20971.9

Références

- Aitken St, Lund R and Kjørholt A (2007) Why Children? Why Now? Children’s Geographies 5: 13-14

- Alanen L (1988) Rethinking Childhood, Acta Sociologica 31(1): 53–67

- André I, Carno A, Abreu A, Estevens and Malheiros J. (2012) Learning for and from the city: the role of education in urban social cohesion. Belgeo 4. URL: http://belgeo.revues.org/8587

- Bunge W (1971) Fitzgerald; Geography of a Revolution. University of Georgia Press

- Christensen P, James A and Jenks C (2000) Home and movement. Children constructing ‘family time’. In Holloway SL & Valentine G (eds.) Children’s Geographies: Playing, Living, Learning London and New York: Routledge, pp. 120-134

- Cloke P and Jones O (2005) ‘Unclaimed territory’: childhood and disordered space(s). Social & Cultural Geography 6(3): 311-333. https://doi.org/10.1080/14649360500111154

- Crampton JW (2001) Maps as social constructions: power, communication and visualization. Progress in human Geography 25(2): 235-252

- Del Casino VJ and Hanna SP (2005) Beyond the ‘binaries’: A methodological intervention for interrogating maps as representational practices. ACME: An International Journal for Critical Geographies 4(1): 34-56

- ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015) Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011. Διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης και επεξεργασίας απογραφικών δεδομένων (https://panorama.statistics.gr/).

- Felski R (1999) The Invention of Everyday Life. New Formations, 39(1): 15-3

- Gayet-Viaud C, Rivière Cl & Simay Ph (2015) Les enfants dans la ville. Métropolitiques 13. URL: https://www.metropolitiques.eu/spip.php?page=print&id_article=812

- Gruenewald D (2003) The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place. Educational Researcher 32(4): 3-12

- Harley JB (1989) Deconstructing the map. Cartographica: The international journal for geographic information and geovisualization 26(2): 1-20

- Hart R (1979) Children’s Experience of Place. Irvington

- Holloway SL & Valentine G (2000) (eds.) Children’s Geographies: Playing, Living, Learning London and New York: Routledge

- Καλαντίδης Α, Μαντουβάλου Μ, Μίχα Ε και Στρατηγάκη Μ (επιμ.) (2023) Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης. Αθήνα: Νήσος. ISBN: 9789605891763

- Καραμπίνη Ζ (2023) Καθημερινές πρακτικές και νοηματικές παραγωγές της γειτονιάς μέσα από τις γεωγραφίες των παιδιών στο Παγκράτι. Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

- Καραμπίνη Ζ (2024) Υφαίνοντας τόπους της παιδικής ηλικίας στην πόλη. Στο: Μίχα Ε (επιμ.) Για μια χωρική ματιά στην εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, σ. 213-242

- Katz C (1994) Textures of global changes: eroding ecologies of childhood in New York and Sudan. Childhood: A Global Journal of Childhood Research 2(1-2):103–110

- Kitchens J (2009) Situated pedagogy and the situationist international: Countering a pedagogy of placelessness. Educational Studies 45(3): 240-261

- Lynch K (1977) Growing up in Cities. MIT Press – UNESCO

- Maloutas, T. Spyrellis, S. (2019) Inequality and segregation in Athens: Maps and data, in Maloutas T., Spyrellis S. (eds) Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material. DOI: 10.17902/20971.92

- Massey D (2005) For space. Thousand Oaks CA: Sage

- Micha I (2019) Children’s Everyday Flows and Networks in the Neighborhoods of Athens. In: Micha I & Vaiou D (ed.) Alternative takes to the city. Wiley-ISTE, pp. 81-100

- Μίχα Ε (2020) Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά. Στο Τσουκαλά Κ & Γερμανός Δ (επιμ.) Παιδική χωρική αφηγηματικότητα, πόλη – παιχνίδι – εκπαίδευση. Αθήνα: Επίκεντρο, σ. 423-438.

- Μίχα Ε (2023) Ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο: θεωρητικές διχοτομίες και καθημερινές διαπραγματεύσεις. Στο: +oikismos_ 12 κείμενα για τον δημόσιο χώρο στο πλαίσιο της ομώνυμης εικαστικής παρέμβασης στον Συνοικισμό Χαλανδρίου 2019-2023 (επιμέλεια και σχεδιασμός Παπαρούνης Μ). Αθήνα: Futura, σ. 54-58

- Μίχα Ε (επιμ.) (2024) Για μια χωρική ματιά στην εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2535-1

- Morgan J (2000) Critical pedagogy: the spaces that make the difference. Culture & Society 8(3): 273-289

- Qvortrup J (1987) Introduction. International Journal of Sociology, 17(3), 3-37

- Seigworth GJ and Gregg M (2010) An inventory of shimmers. In Gregg & Seigworth GJ (Eds.) The affect theory reader. Duke University Press, pp.1-28

- Smith GA (2002) Place-based education: learning to be where you are. Phi Delta Kappan, 83(8): 584-594

- Soja EW (1996) Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell Publishers Ltd

- Ward C (1978) The child in the city. Pantheon Books

- Χουιζίνγκα Γ (1989) Ο Άνθρωπος Και Το Παιχνίδι (Homo Ludens). Αθήνα: Γνώση