Le quartier de Pangrati dans les années 1950 : Elvis Presley et Anna de Petralona, les topoi et mon topi

2024 | Juil

Pangrati dans les années 1950

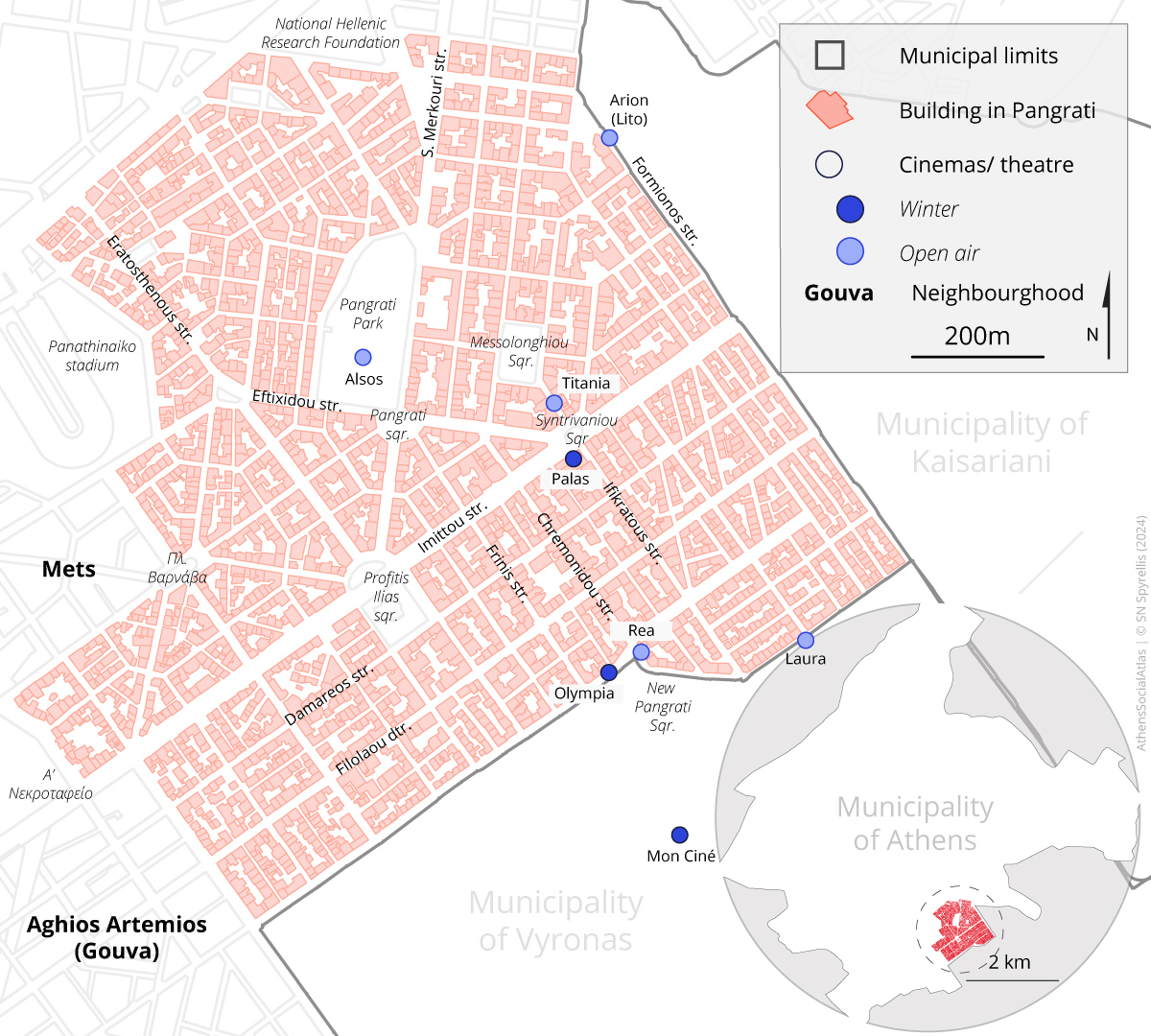

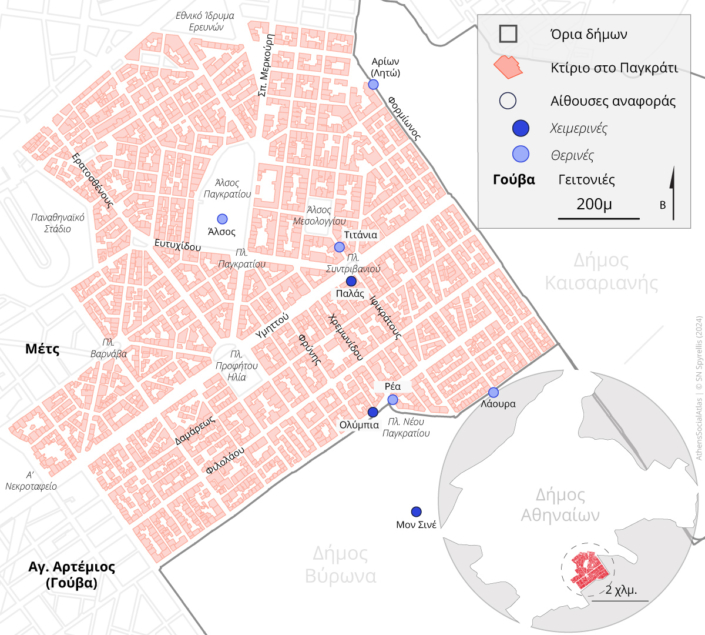

Pangrati est devenu un point de référence athénien principalement en raison de la ligne 2 du tram Kypseli – Pangrati, le tram Vert avec sa clochette mélodieuse. Le terminus de son itinéraire vers l’est se trouvait place Pangratiou, avec le cinéma Pallas [1], qui fut renommé en « ancien terminus » bien après, lorsque le pont de Vyronas devint le « nouveau terminus » des bus. De ce fait, la région fut également renommée en Néo Pangrati. C’est précisément là qu’en 1956 fit son apparition le deuxième cinéma d’hiver du quartier, l’Olympia. Un peu plus haut, au début de Vyronas [2], se trouvait le légendaire Mon Ciné, doté de longs bancs aux derniers rangs et où, souvent, des prestidigitateurs se produisaient avant les projections. Il y avait même des troupes de théâtre.

Photo 1: Le tram 2 devant le Stade Panathinaïko

En revanche, les cinémas d’été étaient nombreux, en sus du Pallas qui fonctionnait par toute saison. L’Alsos, dans le célèbre bosquet (alsos) de Pangrati – imitation du Jardin Royal, avec des cages à ours et de petits étangs aux canards – à côté du théâtre dans le jardin également nommé Alsos qui produisait des programmations où participaient des talents de la chanson et où, plus tard, pendant la dictature des colonels, la troupe du Théâtre Libre (Elefthero Théatro) courageusement produisit des revues politiques satiriques avec pour première représentation la pièce « Et, toi, tu ne fais que te peigner ». Le Titania, place Mesologgiou, l’Arion rue Formionos – qui serait bientôt renommé en Aria et, puis, en Lito, le Rhéa, pratiquement en face de l’Olympia sur la place Néou Pangratiou, le Laoura, qui existe toujours – il y en a probablement d’autres, dont je ne me souviens plus, qui fonctionnaient avant les années 1960.

Figure 1: Le quartier de Pangrati

À l’époque, les rues principales de Pangrati étaient Ymittou et Eftychidou. Elles se rejoignaient sur la place où, outre le cinéma de Potagas, se trouvait l’imposant café de Thalassinos et, juste en face, à l’autre angle, celui avec la rue Ifikratous, le restaurant de Kotrotsos, à côté de l’agence immobilière de Tzanolinos et Fils – qui passaient leurs journées au soleil, les affaires étant peu nombreuses à l’époque, à l’exception de quelques annonces de location, principalement au début de l’automne. À proximité de la place, sur la rue Ymittou, se trouvait également le célèbre studio de photographies Scanatovitch, dont la vitrine affichait les photos aguichantes – pour les critères de l’époque – de stars en herbe et qui louait des costumes nationaux et de carnaval pour les divers évènements ou pour prendre des photos sur place. Les reines Amalia et les Evzones, aux gilets aux ornements authentiques, dominaient parmi les costumes.

Figure 2: Les salles de cinéma et de théâtre à Pangrati

La rue Ymittou était goudronnée jusqu’à peu près à hauteur de la rue Frynis. C’est là que se déroulait la principale partie de la promenade du dimanche qui était l’occasion pour les jeunes hommes de voir les jeunes filles. La route devenait un chemin en terre menant à Profitis Ilias, au sommet, d’où l’on pouvait contempler la mer. « Plus tard, nous disaient les adultes, une route sera tracée jusqu’à Faliro et nous irons tout droit pour nous baigner ». Mais, plusieurs années passèrent et la baignade et les plongeons n’étaient réservés qu’aux garçons, dans la « piscine », sous l’église – des barbotages sauvages dans un lieu strictement interdit aux filles. Outre la légendaire kermesse du mois de juillet, avec la grande roue, les bateaux-balançoires et les babioles et les perles de toutes les couleurs, cette partie en pente de « l’avenue » accueillait également les projections du cinéma municipal – du « cinéma du Démos », ainsi qu’on l’appelait. Le trafic rudimentaire des véhicules était interrompu, jeunes et moins jeunes s’asseyaient par terre, les grands-mères et les grands-pères emportaient les petits tabourets qu’ils utilisaient à la messe, et on regardait des films grecs, les actualités et des dessins animés en mâchouillant des pois chiches grillés et des graines de tournesol. Tout autour, planait l’odeur de l’acétylène diffusée par la lampe du revendeur de ces délices.

Figure 3: La zone de Pangrati, à droite, sur la carte d’Ε. Curtius & J. A. Kaupert (1895-1903). On distingue l’Acropole et Profitis Ilias.

Source : https://dipylon-kartenvonattika.org/webgis

Le tram n’était pas seulement un moyen de transport. Il était également un moyen de divertissement pour les enfants. On sautait à bord, dès qu’il était vidé de monde. En ignorant totalement le contrôleur et sa voix tonitruante, on retournait les dossiers des sièges, dans un immense brouhaha : le tram ne tournait pas, il prenait simplement la direction opposée. Sur les rails du tram, les plus grands garçons faisaient lisser et aplatir les gros clous qu’ils utilisaient pour fabriquer les figures du Karagkiosis, du théâtre d’ombres. On les fabriquait en les dessinant sur la face arrière, restée blanche, des affiches de propagande du Plan Marshall. Mais, surtout, on s’adonnait à la fameuse skalomaria, en grimpant et en s’accrochant aux marches, aux pare-chocs, aux câbles des trolleybus, pour descendre la rue Eratosthénous jusqu’au pont d’Ilissos et au Stade et, ensuite, revenir les jambes au cou, en remontant la pente, pour se faire réprimandé [3].

Photo 2: La rivière Ilissos devant le Stade Panathinaïko (1943)

Le Stade et Ilissos, jusqu’à l’actuel quartier du Hilton – qui, à l’époque, s’appelait Vryssaki – formaient la limite ouest de Pangrati. La rue principale qui y menait était la rue Spyrou Merkouri, flanquée de belles résidences mais aussi de quelques taudis qui avaient échappé à l’expropriation et dont les anciens jardins étaient peuplés d’énormes figuiers, mûriers, citronniers et palmiers. Quelque part derrière l’actuel hôtel Caravel, je me souviens qu’il y avait l’épicerie du papa d’Anna Fonsou et que ma grand-mère, une de ses habituées, le réprimandait parce que, au lieu d’avoir accroché une icône de la Vierge Marie, il affichait une photo de sa jolie fille dont la carrière d’actrice s’annonçait si prometteuse. Au-delà d’Ilissos se trouvait le Palais, le Jardin Royal et le Zappeio, pour les promenades au soleil avec les parents. Plus au nord, le long du lit et des rives du cours d’eau sale qu’était devenue la rivière, se trouvait le bidonville des réfugiés [4] qu’on traversait en empruntant de petits ponts en bois, lorsqu’on devait se rendre au pédiatre, près de la place Mavili, et à la clinique Aghia Eleni, qui existe toujours. À partir de Vryssaki, la rue Formionos marquait la limite séparant Pangrati de Kaissariani. Au coin des rues Ymittou et Formionos, se trouvait le café Poseidon, avec les narguilés destinés aux réfugiés d’un certain âge des deux quartiers ; un peu plus haut, sur Formionos, se trouvait le hammam du même nom : tous les samedis, enfants – y compris les garçons – nous suivions une troupe de femmes amies et parentes qui emportaient dans la bonne humeur les serviettes pour le corps et les cheveux, les tongs en bois et les en-cas qui assureraient une savoureuse matinée entière.

Photo 3: Le tram n° 3 sur la place Syntagma

La zone au-delà de la place Varnava, on l’appelait « au Cimetière », bien plus souvent que l’on utilisait le nom de Mets. La place Messologgiou, où se trouvait le cinéma d’été Titania, on l’appelait « Parko », et les hauteurs qui la surplombaient, où se trouve actuellement la Société de réhabilitation des personnes handicapées, ELEPAP, on l’appelait Vounalaki (petite montagne). C’est là qu’on se rendait lors des excursions scolaires non planifiées, durant les journées ensoleillées de l’hiver. Il existait également d’autres destinations pour ces excursions scolaires : Analipsi, Zoodochos Pighi, Metamorfossi [5] et, la plus éloignée et aventureuse : Karéas. À l’époque, c’étaient des zones désertes ou très peu peuplée, avec des bosquets ombragés qui entouraient les églises du même nom. C’est là qu’on apprit ce qu’étaient les préservatifs – selon la terminologie des gamins, bien entendu.

Depuis la hauteur de Profitis Ilias, en descendant les rues Filolaou et Damareos, pleines de maisons individuelles, avec leurs cours et leurs vergers, on atteignait Gouva, l’actuel Aghios Artemios, quartier considéré franchement de basse classe pour les habitants de Pangrati, soi-disant supérieurs, mais particulièrement apprécié des filles pour les élèves loulous du « club 13 », ainsi que l’on désignait le 13ème collège de garçons. Cette section descendante de la rue Filolaou ressemblait à une vallée, étant flanquée, surtout sur la gauche, direction Kopanas-Vyronas, par des hauteurs abruptes et des chemins latéraux accidentés où se trouvaient de petites habitations de réfugiés, avec les pièces disposées autour d’une cour commune, aux cabinets d’aisance communs, aux fosses de fortune mais aussi des égouts en plein air qui déversaient les eaux usées sur les côtes. L’odeur se diffusait largement, uniforme et inoubliable. Les bergeries, les ruches et les carrières (dont l’une a été aménagée pour devenir l’actuel Théâtre des Roches Melina Merkouri – Anna Synodinou) étaient visibles sur le vaste pâturage qui, à l’époque, se trouvait au pied et tout autour de l’Ymittos. Les troupeaux et, surtout, les vendeurs itinérants de lait et de yaourt se rendaient jusqu’à Pangrati et on pouvait les entendre vanter leur marchandise : « Yaourt de brebis, le yaourtier… » C’étaient les marchands de nuit. Dans la journée, on trouvait plein d’autres marchands et artisans itinérants : matelassiers, réparateurs de parapluies, rétameurs, affûteurs, poissonniers, vendeurs d’œufs, vendeurs de tripes, d’herbes, de miel et, même, en saison, de fruits d’arbousier.

Cependant, Pangrati disposait d’un marché vaste et riche, surtout d’un marché aux denrées alimentaires pour les réfugiés amateurs de bonnes choses d’Asie Mineure qui habitaient la région élargie et les municipalités avoisinantes. Le Pangratikon, sur la place, était une épicerie caractéristique qui vendait littéralement de tout. Boucheries, poissonneries, épiceries, torréfacteurs, pâtisseries proposaient tout ce qu’il y avait de meilleur et de plus fin et qui, en grande partie, était inconnu des quartiers d’Athènes qui ne comptaient pas de réfugiés. Mais, la boutique préférée des enfants était celle du laitier-glacier EVGA, de M. Erotas, au coin des rues Eftychidou et Ymittou. Le décompte commençait en juin et s’achevait en septembre. Celui des glaces, j’entends. La glace qui servait aux glacières et le bois et le charbon pour les poêles, en hiver, mais aussi pour la cuisine, étaient des biens de première nécessité. Le quartier était desservi par le grand dépôt à charbon de Delaportas, sur les hauteurs de la rue Ifikratous, et par l’énorme congélateur qui produisait des colonnes de glace, au coin des rues Aryvvou et Filolaou, avec une minuscule succursale au début de la rue Ifikratous. Lorsque m’sieur Mitsos, armé de ses pinces courbes et des sacs de jute, pour entourer la glace, disparaissait derrière la porte, on était plein d’angoisse, ne sachant pas s’il arriverait à ressortir de ces ténèbres glacés. Cependant, le moment arriva où Koufodimos ouvrit, sur la rue Eftychidou, le paradis de la ménagère : articles ménagers de toute espèce. C’est là que, par mensualités, les glacières, les gazières et les poêles furent remplacés par les frigos et les cuisines électriques, et les ustensiles et la vaisselle en cuivre et en terre cuite furent échangés contre des articles en aluminium et en verre. Le plastique fit son entrée dans le quartier sous forme de sachet que l’on remplissait grâce à l’appareil à popcorn, que le novateur monsieur Potagas et disposa à l’entrée de la salle de cinéma. Les sachets en plastique devinrent immédiatement des objets de collection et remplacèrent les humbles cornets de papier qui accueillaient les pois chiches grillés et les graines de tournesol.

L’athlète du marathon Chassomeris était le marchand ambulant de journaux du quartier. Mais, avec ses frères, il tenait également une agence de presse, au coin des rues Ymittou et Chremonidou. Un peu plus loin, sur la même rue, se trouvait la librairie-papeteriedes Frères Dimopoulos et ses odeurs inoubliables des fournitures scolaires.

Outre les écoles publiques, il y avait – me semble-t-il – deux écoles privées : l’École A. Kalpaka « Kydoniai » sur la rue Timotheou, dirigée par deux sœurs originaires d’Asie Mineure, Athinoula et Alexandra Kalpaka, ainsi que la très chrétienne école Vyzantion sur la rue Ymittou, dont l’édifice a été profondément blessé par les tirs de mortier, lors des évènements de décembre 1944. Les sœurs Kalpaka avaient des idées modernes. Dans les premières années qui suivirent la guerre civile où je fréquentais les premières classes de leur école élémentaire, je me souviens qu’elles accueillaient souvent Vassilis Rotas, qui était de gauche, et qui nous présentait Barba-Mytoussis avec son théâtre de marionnettes, assisté d’une certaine madame Voula – de toute évidence, sa compagne, Voula Damianakou, mais que pouvions-nous piger à l’époque ? Plus tard, j’ai appris et compris bien plus de choses…

Photo 4: Le bâtiment de l’École Kalpaka qui, de nos jours, accueille le 10ème lycée professionnel d’Athènes

Elvis Presley et Anna de Petralona. Les topoi et mon topi* [6]

[*Il s’agit d’un jeu de mot, en grec : topoi étant le pluriel de topos (lieu) et topi signifiant ballon]

Je suis née à Athènes. Au numéro 13 de la rue Ifikratous, en face du cinéma Pallas de Pangrati, qui existe toujours. Un quartier dont les rues portaient des noms antiques difficiles à prononcer – et que je reconnaîtrais avec joie, plus tard, dans les livres scolaires. Un quartier petit-bourgeois, de ceux que plus tard on désignerait comme « multiculturels », entouré de petits faubourgs dont la population était homogène, composée de réfugiés [7] fortement de gauche, des quartiers dont le souvenir que j’ai encore ce sont les minuscules maisons de parents qui n’existent plus et dont les rues portaient des noms qui m’étaient familiers grâce à la géographie légendaire des récits familiaux. Lors de mes itinéraires d’enfance, je circulais dans ces mots croisés. Je empruntais et réempruntais, en essayant de m’orienter, les coins des rues Filolaou et Proussis, Sapfous et Trapezountos.

Les lignes de démarcation d’avec la guerre civile étaient encore fraiches et marquées dans la mémoire mais aussi dans l’attitude réservée, dans l’aspect encore méfiant des personnes, ainsi que dans les façades de leurs maisons marquées de tirs de mortier. Les lignes de démarcation entre les « locaux » et les réfugiés avaient dorénavant pâli. D’autres différences les avaient absorbées et, en partie, couvertes.

Cependant, moi, j’étais un enfant d’une famille de réfugiés. Cela n’était pas très clair pour moi. Toutefois, j’avais pris conscience, disons, qu’avec certaines familles nous entretenions de mystérieux liens étroits, inexplicables pour moi, puisque je savais combien ma mère était sélective et condescendante à leur égard, ne les appréciant pas particulièrement, alors qu’il y avait d’autres familles à l’égard desquelles, en dépit de l’excellent voisinage et des bons moments partagés, au moindre faux pas, ma mère adoptait une attitude de compréhension quasi-fataliste mais aussi de condamnation : « À quoi pouvait-on s’attendre ? Ce sont des paliohelladites ! » (Ce mot signifie « originaires de la vieille Grèce », donc, des locaux par opposition aux réfugiés d’Asie Mineure, mais il me fallut longtemps pour comprendre que ce terme n’était pas une injure comme l’est, par exemple, le terme de « sale gosse »).

Une autre chose que je remarquai très tôt était que, dans les récits de famille, il était question d’un très grand nombre de lieux – de topoi – et d’un très grand nombre de personnes. Les relations avec les deux demeuraient particulièrement imprécises mais fascinantes. Ce fut bien plus tard que je compris que, tout comme les personnes socialement misérables sont dotées d’une photogénie passionnante, les personnes que l’histoire a éprouvées et qu’y ont connu la géographie pour avoir longuement erré sont de passionnants conteurs. Toutefois, parmi les très nombreux topoi, il en manquait un. Il manquait le topos d’une référence particulière que, en tant qu’enfant, je ne pouvais mettre en lumière.

Je passais l’hiver à Athènes et à l’école et, les vacances dans divers villages de Macédoine, auprès de parents agriculteurs. Mais, ce « retour » stéréotypé était loin de me satisfaire. Quelque chose en moi demeurait sans réponse. Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque la question n’était pas posée.

Je grandissais conditionnée par des termes – et des limites – pour moi contrariants. Parmi les familles d’immigrants retranchées – en dépit des efforts de communication qu’elle consentaient, du moins en apparence – et dont le nombre augmentait constamment, déracinées pour une certaine raison d’un certain lieu. Je me souviens des femmes du voisinage qui échangeaient des assiettes couvertes, contenant un plat particulier qui, habituellement, indiquait leur lieu d’origine. Au pas de la porte, on entendait les chaleureux et bruyants remerciements. En passant à la cuisine, à en juger par ma mère, suivaient les commentaires dédaigneux concernant toutes ces cuisines, tellement inférieures à « la nôtre ». J’étais bien embarrassée lorsque, en rendant la pareille, l’assiette était restituée – et, ce, habituellement, par moi-même – couverte et pleine, et j’imaginais la scène équivalente se déroulant dans la cuisine correspondante. Le fait est que ma mère n’a jamais voulu imaginer pareille chose, bien que je le suggérais, timidement et sans trop d’assurance, car je ne voulais pas trop m’éloigner de son système de valeurs.

Parmi les topoi où je grandissais, il en existait un qui occupait une place dominante, tous les jours. C’étaient les salles de l’association des réfugiés. Mes parents en étaient membres essentiels et, dès l’âge de 4 à 5 ans, j’apprenais obligatoirement à danser et à chanter des chansons incompréhensibles dans une langue dont je pensais qu’elle était cryptique et qui me causait d’étranges frissons. D’une part, je ressentais une attraction hédonique. D’autre part, une forte répulsion. J’avais le sentiment que, comme dans un secret partagé, on m’intégrait dans un grand groupe, je dirais le groupe de mes parents, qui ne me plaisait pas du tout – peut-être parce que c’était obligatoire et, en même temps, cela me séparait de mes camarades d’école et de mes amis : à l’école on n’apprenait jamais ces danses ni ces chansons. Et, encore moins, cette langue.

Dans le quartier, les choses étaient plus égalitaires. Tout le monde avait quelque chose dont il était fier ou un défaut – cela dépendait du point de vue. Le mercier était Crétois, le cordonnier était originaire du Pont-Euxin, l’infirmière était bossue, l’épicier était homosexuel, le boulanger venait d’Épire.

Pour moi, la boulangerie était un point central et révélateur concernant mes questionnements imprécis, tout comme l’était l’église : peut-être parce que, dans ces deux lieux, beaucoup de vieilles se réunissaient. Les vieilles trahissaient tout ce que le prestige athénien des familles s’efforçait de dissimuler. Elles parlaient ouvertement leurs dialectes locaux et leurs langues « étrangères », sans compter qu’en plus certaines d’entre elles tenaient absolument à porter les costumes du village et se forgeaient des amitiés en fonction de cela. J’ai même l’impression qu’elles se fixaient un rendez-vous car, tous les midis, lorsque je rentrais de l’école, je voyais toujours devant la boulangerie deux rassemblements, l’un s’exprimant en turc et l’autre en arvanitika (le dialecte des premiers migrants d’Albanie qui s’établirent en Grèce, principalement entre le 14ème et le 16ème siècle). La femme du boulanger préparait des délices traditionnels liés aux coutumes des divers groupes, copiant les idées qu’elle trouvait dans les plats que les ménagères apportaient pour les faire cuire au four : des koulouri (bagels), des kouloures (grands bagels), des gâteaux feuilletés, des tsoureki (brioche), des lazarakia (petits biscuits à forme humaine préparés à la Saint-Lazare), des fanouropites (un cake particulier, préparé pour offrir à saint Fanourios qui vous aide à retrouver un objet perdu ou pour qu’un vœu soit exaucé). Et, même, les kollyva (préparation à base de blé, de grains de grenade, d’amandes, de raisins secs, de cannelle, offerte aux enterrements et aux jours de commémoration d’un défunt). C’était un vrai traiteur ethno-local, le premier que je connus.

La couturière, originaire du Péloponnèse, qui s’était spécialisée auprès d’une femme d’Asie Mineure, confectionnait les costumes du groupe de danse des enfants de l’association des réfugiés. Pour moi, ma mère avait commandé un costume pour garçon, j’ignore pourquoi. Lorsque je m’y rendis pour l’essayage, la pièce de la couturière embaumait merveilleusement à cause des vapeurs du fer à repasser, des savons à tracer et des tissus. J’étais prête à éclater en sanglots et je l’aurais fait si elle ne l’avait pas fait avant moi. Elle avait à nouveau entendu de mauvaises choses à propos de son mari, collaborateur, disait-on, de la police et ancien délateur sous l’Occupation allemande. Elle pleurait tout le temps ; elle avait deux frères exilés à Makronissos (île de la mer Égée qui était un lieu d’exil des opposants politiques, surtout communistes) et n’avait jamais partagé les idées de son mari.

Elle était tellement malheureuse qu’elle finit par s’adonner à la couture folklorique. Elle courut d’école en école, de studio de photos en studio de photos avec leurs costumes à louer, elle fit le tour des migrants nostalgiques, et laissa son imagination galoper. Elle s’inspirait de photographies, de cartes postales, de pièces authentiques de costumes qu’elle dénichait dans les malles, et elle inventait des ensembles incroyables qu’elle vendait ou louait lors des fêtes nationales, des parades, des spectacles de gymnastique etc. Tout cela lui donnait de l’entrain et, au lieu de pleurer, elle cousait en chantant. En dépit des interdictions de la part de ma mère, je raffolais des moments où je me rendais chez elle pour ramasser à l’aimant les épingles qui tombaient par terre ou pour faire tout ce qu’elle me demandait, pourvu que je l’entende chanter. Elle avait une merveilleuse voix. Elle chantait des chansons populaires et folkloriques que je connaissais pour les avoir entendues à la radio et qui me plaisaient. Ces deux activités me semblaient être d’excellentes perspectives à suivre pour « quand je serai grande ».

Étant sa préférée, je m’étais retrouvée avec une riche garde-robe de costumes : le costume de garçon, pour le groupe de danse de la « patrie » – que je détestais et que je ne pouvais porter nulle part ailleurs ; une belle tunique aux rubans bleu ciel, pour les fêtes scolaires, où nous changions les bandes que l’on disposait en diagonal et qui portaient écrits les noms d’Épire du Nord ou de Chypre ou de Crète ou de Grèce ; un costume d’inspiration indéterminée, ressemblant à celui d’une mariée karagouna ; un costume pour le spectacle de gymnastique de l’école primaire où, étant grande, je tiraillais, larmes aux yeux, le méchant Menoussis de la chanson populaire qui tua sa femme dont il était jaloux, et – le meilleur costume – une Amalia (première reine de Grèce) avec sa courte veste et une authentique boucle, pour le carnaval.

En guise de diversion, se considérant menacées par l’influence de la couturière Péloponnésienne que l’on montrait du doigt, au carnaval suivant, les femmes de ma famille m’offrirent le costume tout en soie de mariée d’une arrière-grand-mère imprévue, et me rappelèrent à l’ordre patriotique.

C’est à peu près là que fut mis fin à mon premier contact avec ces loisirs éducatifs. Je me rendis à l’humeur maussade et, dorénavant, refusai de chanter, de porter des costumes, de danser. Dans mon esprit, demeurait le souvenir d’un dilemme inexpliqué et, dans le corps, je gardai celui de la pression insoutenable qu’exerçait une chose à laquelle je ne pouvais pas répondre. Je me rendis à l’aphonie et à l’immobilité. Jusqu’au moment où je découvris le rock’n roll. Je dansais et c’était comme si mon corps découvrait ses véritables limites. J’étais la seule à exister, et c’était ce que je voulais. Elvis me sauva des griffes de Menoussis et de ses amis.

Je me transformai en garçon manqué, et jouai au foot dans les terrains proches – plus tard je pris conscience du poids de leurs noms : Near East (Proche Orient), Ethnikos (National), Panellinios (Panhellénique). J’étais l’âme des booms improvisées, je faisais l’école buissonnière et raffolais de m’éloigner du quartier et de rencontrer des gens nouveaux. Je considérais que j’étais comme tous les autres enfants et cela me donnait confiance en moi. Je ne voulais pas partager les secrets de la famille, je ne voulais pas comprendre, je ne voulais pas savoir.

J’avais un secret bien à moi, que je ne révélais même pas aux personnes dont je souhaitais l’approbation : je lisais. Étant donné que j’aimais vadrouiller dans la journée et prétendre que je ne me souciais de rien, je lisais en cachette, la nuit, à la lueur de lampes à l’huile, de torches électriques, de bougies, alors que j’étais sensée dormir pour aller à l’école le lendemain. Heureusement, je vivais dans une maison qui comptait de nombreux et étranges volumes qui avaient beaucoup voyagé, comme leurs propriétaires. J’étais fascinée par les livres qui parlaient « de pays lointains et de civilisations inconnues » ou de situations étranges et inhabituelles. J’avais trouvé un moyen d’échapper dans le macrocosme et cela me rendait particulièrement heureuse. Les topia et les ballons m’étaient dorénavant inutiles. Je grandissais…

J’en pris conscience le jour où j’eus ma première expérience de la mort. Un jeune enfant, comme moi, un camarade d’école. Une expérience que je n’avais nullement prévue et qui, par le biais de l’absence, posait dorénavant, de façon impitoyable, la question de la notion du topos – et de l’inexistence. Je la vécus ce matin-là comme une nouvelle glacée et dure et, fâchée, je jetai au loin le ballon que je tenais. Par là-même, je faisais mes adieux à un âge qui avait pris fin, ainsi que je le ressentais dans mon côté mélodramatique.

Le ballon fut récupéré par Anna qui, n’ayant pas compris, me le rendit. Anna, la première jeune gitane de ma vie. Elle vivait à Petralona. Pour être plus exact, sa famille était une des premières qui tentèrent de s’établir en ville. Elle avait 13 ans, comme moi. Mais, nous n’avions pas le même âge. Ayant pleinement conscience du fait qu’elle était exclue de mon monde, elle m’emmena dans son quartier, pour me consoler.

Les règles strictes que l’on dissimule sous une prétendue liberté deviennent encore plus strictes. Pour Anna, qui les enfreignait déjà en refusant de grandir et de se marier, cette initiative équivalait à une provocation. Ainsi, j’appris ce que signifie gadjo et Anna devint encore plus entêtée. Je ne me souviens pas comment, ni même pourquoi, il nous fallait passer un calvaire pour nous rencontrer. C’était comme si nous vivions un amour interdit – et c’était probablement le cas. Exactement ce qu’il fallait à notre adolescence passionnée. Et, en débit du fossé qui nous séparait, nous sommes devenues amies.

Dotée du talent de sa race, Anna racontait d’admirables contrevérités. En d’autres termes, elle racontait de belles histoires. Je l’initiais à l’univers de la lecture et des livres. Elle m’initiait à l’univers des mensonges et des voyages. Anna n’avait pas de topos. Elle en créait un au moyen de ses contes. Ou plutôt, étant partagée entre plusieurs topoi, Anna créait un topos dans ses récits et m’invitait à le partager avec elle. Dans ce cosmotopos, tout ce qui la blessait était corrigé : elle n’était pas pauvre, elle n’était pas analphabète, elle n’était pas stigmatisée… Je compris le truc. Cela ne nous traversa même pas l’esprit de ne pas nous croire mutuellement, quelle que fut l’énormité que nous avions inventée. En adolescentes, nous corrigions et recréions le monde. J’appris que le monde c’est les histoires que nous racontons à son propos, à propos de nous-mêmes dans ce monde. Je me suis réconciliée – bien plus tard, me semble-t-il – avec l’époque qui me troublait. Je compris que ce qui me dérangeait, c’était que dans mon entourage tout le monde racontait, ou bien il me semblait entendre, une histoire différente à propos du même monde. Moi, j’étais déconcertée et me fâchais, comme les jeunes enfants lorsque l’on change ne fut-ce qu’un mot dans le conte de fée du soir.

Anna m’apprit à aimer les mensonges, c’est-à-dire, à aimer écouter des récits, à aimer voyager dans divers lieux partant à la chasse d’histoires, à trouver des topoi à travers les histoires des autres et à en créer les miennes. Cela eut un prix. Que je paie encore. Mais, dorénavant, étant devenue une errante de l’illusion, c’est-à-dire de l’utopie (outopia) je sais que les deux sens du mot « errer » sont en réalité identiques… Anna m’apprit beaucoup de choses que l’anthropologie m’enseignerait plus tard : comme le fait de toujours faire partie de ce que j’étudie et, que si je veux apprendre, je ne peux pas adopter une perspective extérieure, objective. Je ne peux que participer, c’est-à-dire, reconstruire le monde. J’ai appris que, pour chaque petit topos de ce monde, mon corps et ma parole offriront les meilleures possibilités de savoir. Dans les mots du poète : « Je suis ton topos. Je ne suis peut-être personne mais je peux devenir ce que tu voudras ».

Remerciements

Ce texte fut publié en tant que supplément au volume « Μειονοτικές και Μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την “κουλτούρα του κράτους”» (Vécus minoritaires et migrants. En vivant la ‘culture de l’État’, éd. Fotini Tsimbiridou, Kritiki, Athènes 2009, 311-318. Après tant d’années, je voudrais remercier chaleureusement Stavros Spyrellis qui, avec la précieuse intervention de Roxane Kaftantzoglou, décida de l’inclure à l’Athens Social Athens. Je voudrais également remercier Roxane Kaftantzoglou ainsi que Nancy Vekiareli pour leurs remarques et l’aide à la traduction des textes, ainsi que mon frère, Stavros Terzopoulos, avec lequel nous avons évoqué des détails du Pangrati de notre enfance.

[1] Il s’agit, ou, plutôt, il s’agissait de la plus ancienne salle de cinéma d’Athènes. Il ouvrit ses portes pour la première fois en 1925 et fut réaménagé en 1935, dans un style art déco, par l’architecte de l’entre-deux-guerres Vassilis Kassandras, le même architecte qui réalisa les plans du cinéma Rex, rue Panepistmiou, ainsi que le bâtiment du Fonds de Pension de l’Armée. En 1997, le cinéma Pallas, en plein air, sur le toit, avait été classé quant à son usage par le ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics. Toutefois, le reste de l’édifice n’avait pas été classé, pour en permettre la conservation. Après le décès de Matthaios Potagas, dernier amateur de cinéma parmi les membres de la famille des fondateurs, le bâtiment a été vendu à une multinationale et changera d’usage. Une fois de plus, l’État ne put rien faire.

[2] Au départ, la dénomination de la région était « Quartier des Réfugiés de Pangrati ». En 1924, elle fut modifiée en « Quartier de Vyronas », jusqu’à 1934 où le quartier devint une municipalité autonome. Il fut nommé d’après le poète et philhellène Anglais, en 1924, année de commémoration des cent ans depuis la mort du poète à Missolonghi (1824). Le choix du nom fut également motivé par « l’action en faveur des réfugiés déployée par le poète », ainsi qu’il est indiqué sur la plaque commémorative qui fut disposée à côté du buste de Byron, en avril 1923.

[3] Le 16 novembre 1953, le ministre des travaux publics de l’époque, Constantin Caramanlis, opta pour le démantèlement de la voie du tram à Hafteia. Cela entraîna l’abolition, en une nuit, des lignes à destination de Kypseli, Pangrati et Ampelokipoi. La ligne 2, Kypseli – Pangrati, se limite à Akadimia – Pangrati jusqu’au mois d’août 1954, date à laquelle elle est remplacée par la ligne 12, Koliatsou – Pangrati, du trolleybus. La fin de l’ancien tram arriva le 15 octobre 1960, à minuit, lorsqu’il fut définitivement supprimé. Plusieurs lignes furent remplacées par le trolleybus, tandis que les rails furent retirés de la voie et le vide laissé fut recouvert d’une nouvelle couche d’asphalte. [Tiré de Wikipédia, Le Tram d’Athènes (1882–1977) – en langue grecque].

[4] Voir, Nikos Magouliotis, Ανάμεσα στο Ποτάμι και στο Δρόμο: Ο Οικισμός του Ιλισού (Entre la rivière et la rue : l’agglomération d’Ilissos). Programme interdisciplinaire d’études de maîtrise (DPMS) Planification, Espace, Culture. (2013-14). Η Ανάλυση του Γραπτού και του Σχεδιασμένου Αρχιτεκτονικού Λόγου: Ο Δρόμος και το Ποτάμι – Ο Ποταμός Ιλισσός και η Λεωφόρος Συγγρού (L’analyse du discours architectural écrit et dessiné : La rue et la rivière – Le cours d’eau d’Ilissos et l’avenue Syggrou).

[5] Literally « Life-giving Font », the term became an epithet of the Virgin Mary and she was often represented as such in iconography.

[6] Topoi and topi, similar sounding words meaning places –the first– and a kind of ball for little kids –the second.

[7] Cristian refugees from Asia Minors’ west cost, Pontus and Cappadocia who have been settled there after the forced population exchange with Τurkey in 1923.

[8] Paliohelladites: natives of the first areas to form the Independent Greek state “Hellas”. Α noun referring to the Greeks of Peloponnese and Central Greece, a term getting meaning only in relation to the inhabitants of the gradually later integrated into the state northern regions, called New Countries and mainly to the « refugees » from Asia Minor and Bulgaria.

[9] As in paliopaido, meaning bad child, since the first component in both compound words is the same “palio”, meaning both old and bad.

[10] Arvanitika: The dialect of the first Albanian-speaking immigrants who settled in Greece mainly between the 14th and 16th centuries.

[11] Tsourekia: a type of sweet bread resembling brioche; lazarakia: small human figures, baked and distributed to the children on st Lazarus’ day; fanouropitta: a type of cake made by people questing for something on St Fanourios day.

[12] Uninhabited islet, only 2.5nm away from the southeastern cost of Attica. From 1912 to 1952, Makronisos operated first as a concentration camp, then as a quarantine for the refugees and finally as an exile islet for Greek political prisoners. In 1989 it was characterized as a civil war historic place.

[13] Petralona was by that time a lower class neighborhood

[14] In romani langage means the person who is not gypsy.

[15] Main picture retrieved from flix.gr https://flix.gr/news/palas-pagrati-rumors.html

Référence de la notice

Terzopoulou, M. (2024) Le quartier de Pangrati dans les années 1950 : Elvis Presley et Anna de Petralona, les topoi et mon topi, in Maloutas Th., Spyrellis S. (éds), Atlas Social d’Athènes. Recueil électronique de textes et de matériel d’accompagnement. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/fr/article/pangrati-in-the-50s/ , DOI: 10.17902/20971.121

Référence de l’Atlas

Maloutas Th., Spyrellis S. (éd.) (2015) Atlas Social d’Athènes. Recueil électronique de textes et de matériel d’accompagnement. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/fr , DOI: 10.17902/20971.9