Innovation sociale et développement urbain : identifier les perspectives et les défis à Athènes

Arampatzi Athina|Iliopoulou Eirini|Nalmpantis Stratos|Tzekou Eirini-Erifili

Économie Sociale

2024 | Juil

L’innovation sociale occupe une place centrale dans des études actuelles portant sur la recherche de solutions aux défis auxquels les villes contemporaines sont confrontées. Des études analogues identifient la relation entre certaines formes émergentes d’innovation sociale et le domaine de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le rôle significatif joué par l’innovation sociale dans le développement local au moyen de la valorisation des ressources matérielles et immatérielles locales. Dans ces approches, l’innovation sociale marque des transformations plus larges des pratiques et des relations socio-économiques qui répondent à certaines formes d’exclusion et d’inégalité dans les villes, contribuant ainsi à la démocratisation de la gouvernance urbaine. Récemment, en Grèce également, un ensemble d’initiatives juridiques suggèrent l’écho de l’innovation sociale et du potentiel qu’elle présente en termes de promotion de solutions durables eu égard au développement local. Ce lemme contribue au débat qui porte sur les possibilités pour l’innovation sociale de répondre aux besoins et aux défis sociaux majeurs de la ville d’Athènes [1]. Dans le contexte d’une recherche empirique primaire menée auprès d’acteurs de l’économie sociale ainsi que de groupes informels de la société civile dans la région élargie d’Athènes, le lemme contribue à apporter des réponses à des questions d’actualité portant sur le développement urbain durable, en examinant les caractéristiques de pratiques sociales innovantes identifiées dans des activités ayant trait à l’alimentation, l’énergie et l’environnement, l’éducation, la culture, etc. Tout en abordant les perspectives de développement de l’innovation sociale, le débat est également centré sur les défis auxquels est confrontée l’innovation sociale afin d’être établie dans les paradigmes de politiques urbaines.

Innovation sociale et développement urbain : identifier les perspectives et les défis à Athènes

L’innovation sociale occupe une place centrale dans des débats actuels portant sur la découverte de solutions aux défis auxquels les villes contemporaines sont confrontées (BEPA, 2014). Les études connexes identifient le lien indissoluble qui existe entre certaines formes émergentes d’innovation sociale et le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) et le rôle significatif joué par l’innovation sociale dans le développement urbain au moyen de la valorisation des ressources matérielles et immatérielles locales, du savoir et du capital humain (Moulaert et al., 2010). Dans ces approches, l’innovation sociale marque des transformations plus larges de pratiques et de relations socio-économiques qui répondent à certaines formes d’exclusion et d’inégalité dans les villes, contribuant simultanément à la démocratisation de la gouvernance urbaine (Arampatzi, 2022). Récemment, en Grèce aussi, un ensemble d’initiatives institutionnelles indiquent l’écho de l’ESS et de l’innovation sociale en termes de leur potentiel à promouvoir des solutions durables concernant le développement local. Une de ses initiatives est le « Plan national d’action pour l’économie sociale et l’innovation sociale » du ministère du travail et de la sécurité sociale [2], ainsi que les initiatives synergiques relatives entreprises par les collectivités locales en collaboration avec des acteurs ESS et les communautés locales.

Le principal objectif de ce lemme est de contribuer au débat émergeant qui porte sur les possibilités pour l’innovation sociale de répondre aux besoins et aux défis sociaux majeurs de la ville d’Athènes. Dans le contexte d’une recherche empirique primaire [3] menée auprès d’acteurs de l’ESS ainsi que de groupes informels de la société civile dans la région élargie d’Athènes, nous examinons les caractéristiques et les objectifs des acteurs et des projets qui contribuent à mettre en place des pratiques sociales innovantes dans des domaines d’activité ayant trait à l’alimentation, l’énergie et l’environnement, l’éducation, la culture, etc. Le débat esquisse également les défis auxquels sont confrontées les pratiques socialement innovantes afin d’être établies en tant que paradigmes de développement urbain.

La contribution de l’innovation sociale aux défis urbains contemporains

L’innovation sociale est défini comme signifiant « une combinaison de procédures et de pratiques visant à satisfaire des besoins sociaux qui ne sont pas couverts – ou ne le sont pas suffisamment – par le marché ou le secteur public » (Galego et al., 2021: 4). En mettant l’accent sur leur potentiel transformateur « à partir du bas », la littérature identifie des processus et des pratiques socialement innovantes chez des acteurs et des réseaux d’acteurs de l’ESS, dans des initiatives collectives de la société civile, des projets de base et des « économies de communauté », par exemple, de transactions non marchandes et de réseaux économiques informels, visant à la viabilité sociale, environnementale et économique des villes (Gibson-Graham and Roelvink, 2009 ; Gritzas and Kavoulakos, 2015 ; Amanatidou et al., 2021). Ensuite, l’innovation sociale se développe en mettant en valeur de manière créative les ressources et le savoir local. Elle acquiert trois principales caractéristiques où l’on peut identifier trois aspects spatiaux majeurs : (i) l’action collective qui vise à répondre à diverses formes d’exclusion et d’inégalités qui émergent dans l’espace urbain, telles que la pauvreté, les compétences, la participation au processus de prise de décisions, etc. ; (ii) la transformation des pratiques socio-économiques existantes et l’émancipation de groupes sociaux vulnérables au moyen de l’aménagement de nouvelles identités collectives, de compétences organisationnelles des sujets et de modèles de fonctionnement et de gouvernance interne, et (iii) la contribution à la démocratisation de certaines formes de politiques et de gouvernance urbaine des villes (Moulaert et al., 2010 ; Galego et al., 2021).

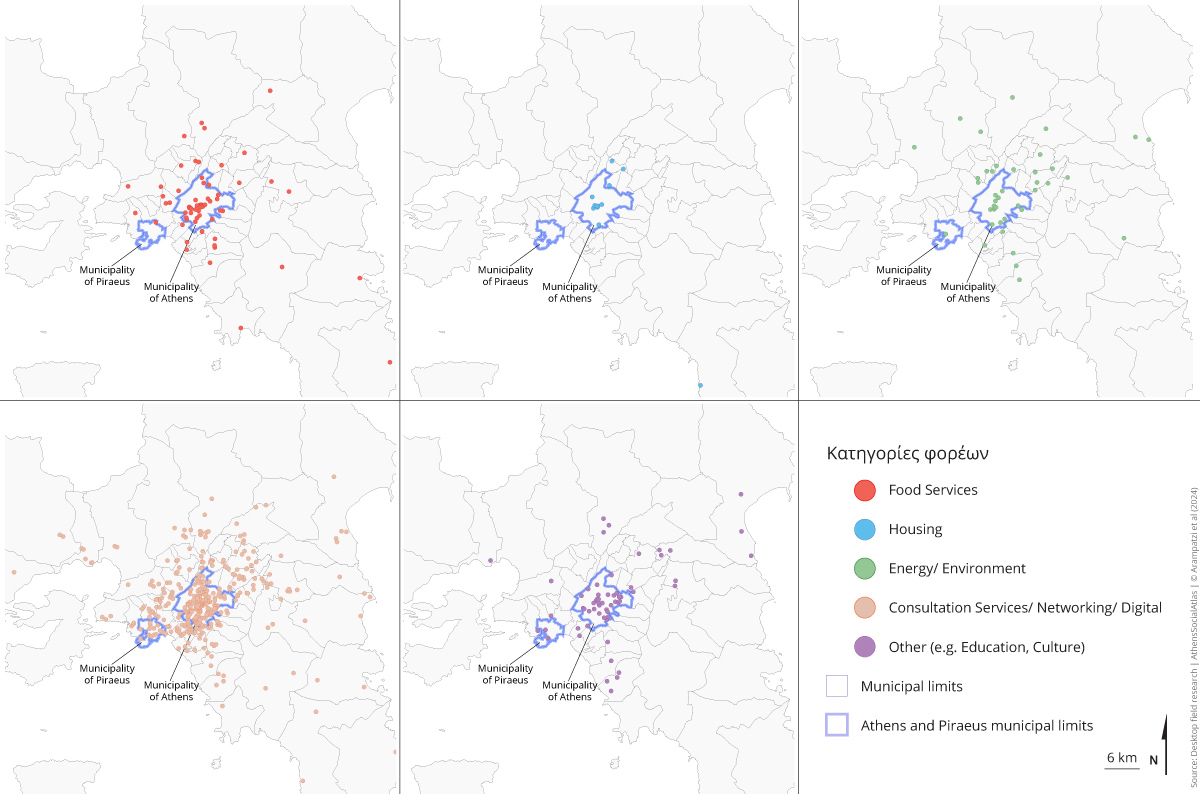

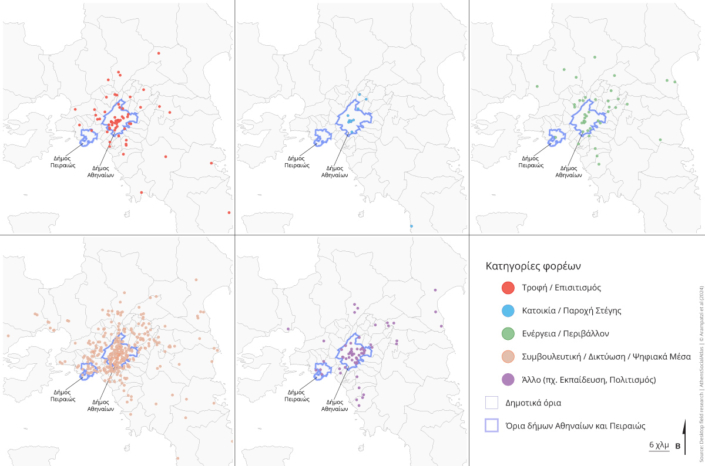

Les conditions du contexte de crises successives qui marquèrent la Grèce les dix dernières années, telles que l’austérité et ses effets sur la dégradation de l’espace urbain et des infrastructures publiques, ainsi que la crise environnementale qui va s’aggravant, ont entraîné le développement d’une palette de pratiques adoptées par des acteurs de l’ESS et de la société civile visant à apporter des réponses innovantes sur le plan social en introduisant les principes de la mutualité, de la solidarité et du développement durable dans de nouvelles formes d’activité socio-économique (Arampatzi, 2022). Ainsi, dans la zone métropolitaine d’Athènes, cette activité est déployée par des acteurs et des projets ayant trait aux aliments et à l’approvisionnement, à l’énergie et l’environnement, l’éducation, la santé et la culture, les nouveaux médias numériques et les services de conseil, l’offre d’hébergement ainsi que d’autres services (Carte 1).

Carte 1: Répartition des acteurs ESS, par activité

Source: Recherche de données secondaires

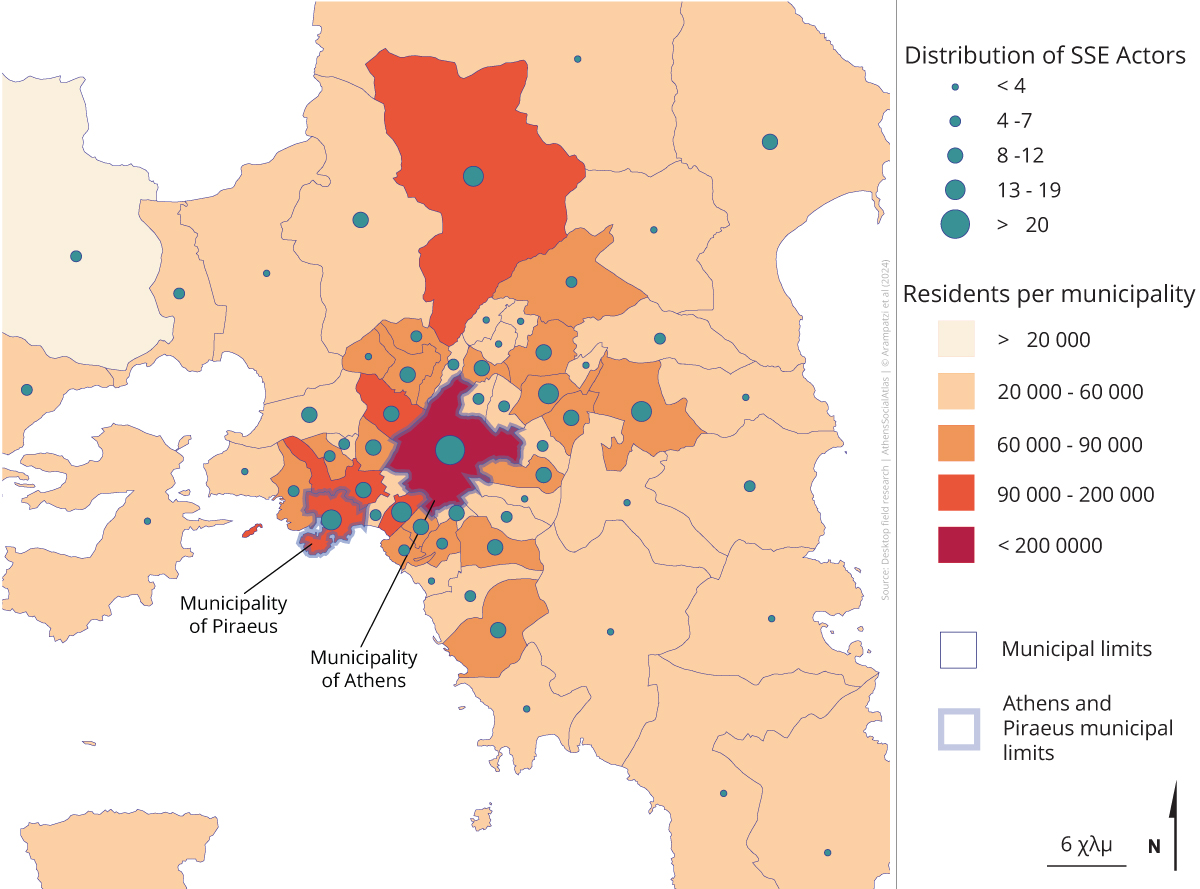

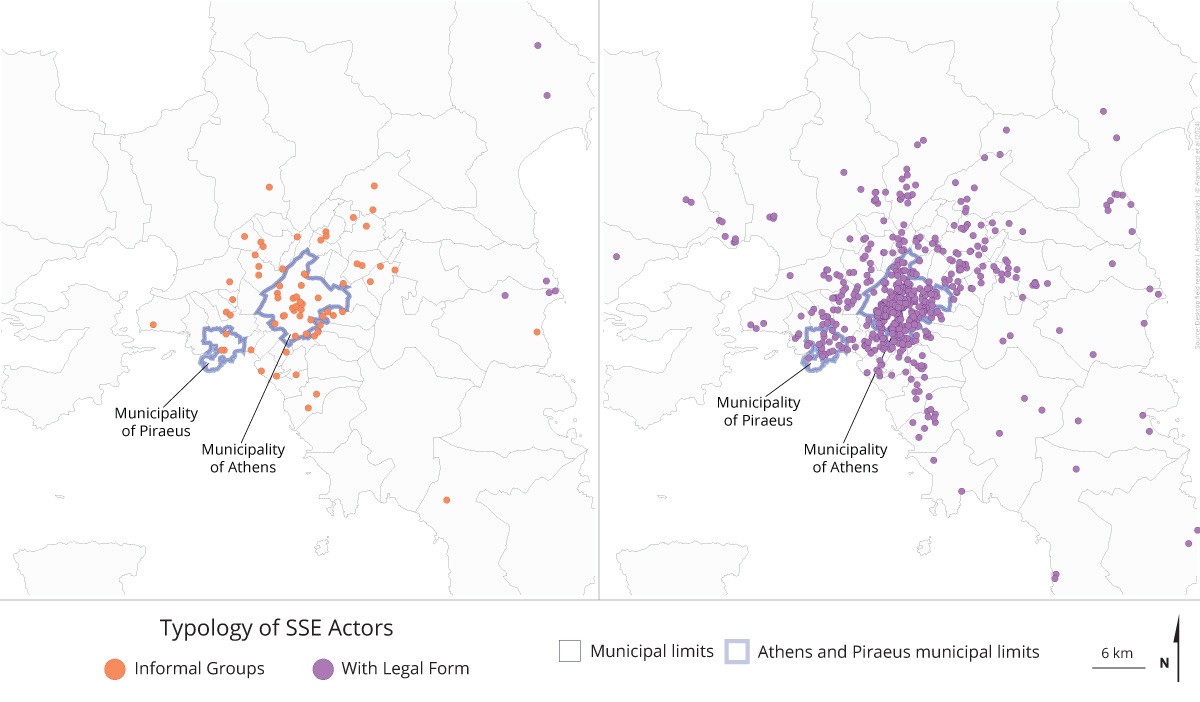

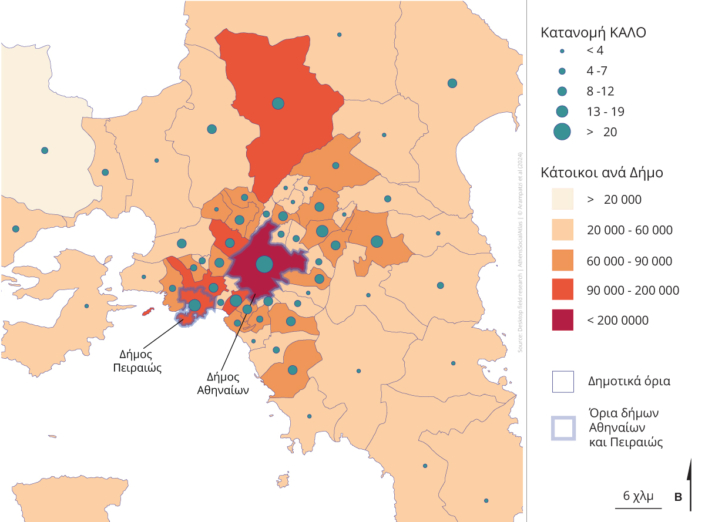

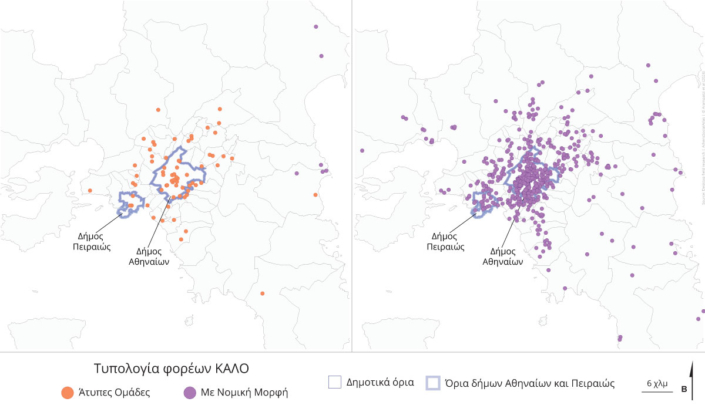

Sur la base de la cartographie réalisée, cette activité est concentrée dans la Municipalité centrale d’Athènes ainsi que dans des municipalités avoisinantes (Carte 2). Parallèlement aux acteurs ESS, l’on identifie une série d’initiatives et de groupes de la société civile qui développent une activité socioéconomique informelle et relèvent du champ de l’économie sociale et solidaire, tels que les réseaux et les initiatives d’échanges informels, les banques de temps, les cours solidaires, etc. (Carte 3).

Carte 2 : Répartition des acteurs ESS en fonction de la population

Source : Recherche de données secondaires

Carte 3 : Répartition d’acteurs à forme juridique et de groupes informels

Source : Recherche de données secondaires

Le développement de pratiques socialement innovantes à Athènes : caractéristiques et fonctionnement des acteurs et des projets ESS

L’examen des caractéristiques et du fonctionnement des acteurs et des projets d’ESS qui agissent dans l’espace urbain d’Athènes permet d’identifier les pratiques sociales innovantes dans plusieurs domaines d’activité ainsi que les synergies ou les mises en réseau qui se développent (Figure 1). Elles visent à apporter des réponses à une large gamme de besoins sociaux ayant trait au développement durable, à la sécurité alimentaire, la gestion judicieuse des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités, l’accès au logement de qualité et abordable, etc. En outre, une large palette d’activités couvre les besoins en services, principalement du secteur tertiaire et beaucoup moins des secteurs secondaire ou primaire qui, eux, présentent un déficit significatif en termes d’activité.

Figure 1: Domaines d’activité des acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

La majorité des acteurs dotés d’entité légale agissent en tant qu’entreprises sociales coopératives (KOINSEP) ou en tant que sociétés civiles à but non lucratif (AMKE). Il est particulièrement intéressant de constater le volume des ressources humaines des acteurs et des projets ESS : dans la majorité des cas, il varie entre 1 et 25 membres (Figure 2), Il s’aligne, en effet, sur la moyenne du personnel des petites entreprises sur le territoire grec. Il en va de même pour les groupes de citoyens qui s’organisent au niveau des quartiers. En outre, le moment et la durée de leur établissement et de leur opération se situent principalement dans l’intervalle de 2 à 10 ans. Toutefois, la tendance à l’augmentation de cette activité qui est observée dans la dernière décennie semble diminuer au cours des cinq dernières années (Figure 3).

Figure 2: Nombre de personnes participant à des acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

Figure 3: Durée de fonctionnement d’acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

S’agissant du modèle de fonctionnement et de prise de décisions, la majorité des acteurs et des projets adopte le modèle participatif. Ainsi, les décisions sont le produit de consentement ou de vote de tous les membres, ce qui souligne leur fonctionnement démocratique et, par extension, leur gouvernance interne (Figure 4). De plus, l’on observe un pluralisme dans les modèles de répartition des tâches, de l’administration et de l’organisation des acteurs. Ces modèles alternent en fonction des situations, ce qui suggère que les acteurs développent un savoir-faire et une spécialisation dans des rôles déterminés, mais aussi le partage de ceux-ci (Figure 5).

Figure 4: Modèle de prise de décisions des acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

Figure 5: Modèle de répartition des tâches dans les acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

On peut également observer des tendances à développer des partenariats et des réseaux, en priorité entre acteurs ESS et, ce, sans médiation de type institutionnel. Des partenariats sont également développés avec des acteurs publics et non publics (tels que des sociétés privées, des fondations, etc.) (Figure 6). Les caractéristiques de ces partenariats et réseaux varient au fur et à mesure que les acteurs développent leurs activités dans leur domaine mais aussi des synergies avec d’autres domaines d’activités. Selon la littérature pertinente, cela crée les conditions qui donnent lieu à l’innovation sociale (comme, par exemple, dans les cas d’activités intersectorielles). Ainsi, sur la base du diagnostic de leurs besoins, ils développent des synergies ou des mises en réseau qui leur permettent de promouvoir des services, des biens et des centres d’intérêt ainsi que de diffuser leur savoir-faire. Il est néanmoins particulièrement intéressant de constater que, si la mise en réseau et les partenariats sont reconnus comme effet voulu et comme éléments constitutifs de la durabilité des acteurs, le degré de maturation qu’ils atteignent dans ces domaines est relativement faible au regard des objectifs que les acteurs se sont posés et des résultats obtenus (tels que la sauvegarde d’emplois et/la création d’emplois neufs, la formation d’une réserve économique ou le réinvestissement des bénéfices dans des activités équivalentes ou autres du réseau).

Figure 6: Partenariats entre acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

Transformer les pratiques socio-économiques, contribuer aux politiques urbaines : perspectives et défis

Un élément constitutif de leur fonctionnement interne ainsi que des synergies que les acteurs et les projets développent au fil du temps consiste également dans le processus de développement d’identités collectives, de nouveaux sujets et de nouveaux sens en lien avec les pratiques sociales innovantes. Ainsi, les acteurs ESS définissent le sens de leur activité et, par extension, de l’innovation sociale, en mettant l’accent sur et en accordant la priorité au bénéfice pour la société et à l’impact de l’innovation dans la définition de solutions apportées aux besoins sociaux d’actualité. En effet, leur approche souligne l’utilité sociale, les nouveaux rapports et pratiques qui sont formés et leur effet de transformation sur les paradigmes existants (p.ex., sur ceux du travail, de la production, de l’environnement, etc.), dans le but de lutter contre les inégalités et pour la prospérité sociale (Figure 7).

Figure 7: Conceptualisations de l’innovation sociale par les acteurs ESS

Source: Recherche sur le terrain

Dans ces conceptualisations domine l’idée selon laquelle l’innovation sociale est d’abord un rapport et une pratique, avant d’être un produit ou une invention technologique. Ainsi, l’accent est mis sur l’empreinte transformatrice potentielle pour toutes les parties impliquées, grâce au développement de l’impact social des acteurs et, par extension, sur le rôle renforcé que la société peut jouer dans ce domaine d’activité. Pour ce qui est des perspectives transformatrices de l’innovation sociale, on observe, entre autres, de nouvelles activités et de nouveaux paradigmes. Il s’agit, par exemple, de la production et de la consommation d’électricité par les particuliers, de l’éducation sur les questions environnementales et de la diffusion de savoir-faire dans les domaines du recyclage à la source et de la gestion de combustibles alternatifs, de la promotion de systèmes de production et de consommation agroalimentaires viables, de modèles démocratiques d’organisation et de fonctionnement, de programmes de financement et de nouveaux outils juridiques, et d’initiatives de planification participative.

Néanmoins, dans les conditions actuelles, l’empreinte observée est limitée et concerne dans une grande mesure le fonctionnement interne des acteurs et des projets ainsi que des communautés locales. Il en résulte que l’on observe le développement d’une activité innovante spécialisée (niche) ainsi qu’un faible degré de diffusion des pratiques innovantes sur une échelle socio-spatiale plus large, par opposition à l’importance des besoins que ces pratiques visent à satisfaire.

S’agissant du développement de pratiques sociales innovantes visant au développement urbain viable et de la contribution de l’innovation sociale aux politiques urbaines ciblées, transparaît, ne fut-ce qu’à un stade primaire, la perspective qui s’ouvre vers des formes plus démocratiques de gouvernance. Cette perspective est mise à l’épreuve dans des initiatives en cours visant à constituer des synergies entre des acteurs ESS (telles que des entreprises et des coopératives sociales) avec des instances et des services des collectivités locales. Elle l’est également au travers de la participation active de la société civile à des actions et des activités de consultation et de planification participative, incluant les programmes de financement européens [4].

Tout en reconnaissant le rôle déterminant que peuvent jouer les instances des collectivités locales dans ces processus, il n’en reste pas moins que l’on note l’existence de défis et d’obstacles majeurs au développement ultérieur de pratiques sociales innovantes. Ces défis et obstacles émanent, pour leur majeure partie, des cadres juridiques et des outils politiques existants qui sont insuffisants et inefficaces. Ainsi, les défis majeurs sont, entre autres, les limites des compétences administratives des instances des collectivités locales ; la durée limitée des programmes de financement et la portée des initiatives locales ; le fonctionnement instable ou lacunaire des formules de consultation et des espaces de participation de la société civile à l’élaboration des politiques urbaines, mais aussi l’absence de planification centrale en vue du développement de l’innovation sociale. De ce fait, on observe un degré particulièrement faible de diffusion et de transfert de savoir-faire vers d’autres niveaux de gouvernance et d’autres domaines d’activité. En outre, le degré de maturation des pratiques sociales innovantes et leur impact social sont faibles. Enfin, il existe des obstacles cruciaux au développement de paradigmes plus larges ainsi que de nouveaux outils institutionnels de politique urbaine.

Conclusion

En résumé, si l’innovation sociale présente des capacités et des perspectives de contribuer à des questions essentielles de développement urbain viable, cela a trait à l’activité des acteurs ESS et des groupes de la société civile, aux mises en réseau et aux synergies qui sont promues entre secteurs ainsi qu’avec des instances des collectivités locales, dans le cadre de paradigmes de participation de ces acteurs et groupes à des actions et des initiatives qui incluent les communautés locales et s’adressent à celles-ci. Il convient toutefois de souligner le besoin qu’il y a de renforcer ultérieurement cette activité. Il s’agit, en effet, de mettre en place des initiatives concernant les espaces de consultation et de participation active des acteurs ESS et de la société civile. Les espaces en question doivent être améliorés et de nouveaux doivent être créés, pour permettre aux acteurs ESS et à la société civile d’intervenir sur les questions ayant trait à l’espace urbain, dans le but de permettre la diffusion de pratiques sociales innovantes entre entités spatiales différentes ainsi qu’entre niveaux différents de gouvernance. En outre, un élément essentiel serait l’instauration d’outils politiques nouveaux qui émaneront du diagnostic des besoins identifiés au niveau local, en cartographiant les préalables, les capacités mais aussi les défis du développement d’une telle activité et assurant la viabilité à long terme de l’innovation sociale au moyen de l’établissement de réseaux intégrant le secteur public et privé ainsi que des acteurs de l’éducation. Enfin, dans le but de contribuer à tout ce qui précède, il serait particulièrement important d’élaborer, au niveau central, un cadre législatif et de financement plus favorable, soutenant activement les synergies au niveau sectoriel entre les acteurs ESS, les collectivités locales et la société civile.

[1] Remerciements : Ce projet de recherche a bénéficié du soutien de l’Institut grec pour la recherche et l’innovation (ELIDEK), dans le cadre de l’action « 3ème avis relatif aux projets de recherche ELIDEK en vue du soutien aux chercheur.euse.s postdoctoraux/ales » (n° de projet : 7096).

[2] ypergasias.gov.gr/apascholisi/ethniko-schedio-drasis-gia-tin-koinoniki-oikonomia-kai-tin-koinoniki-kainotomia

La recherche a été menée dans le cadre du projet « Innovation sociale pour le développement urbain : les villes d’Athènes et de Thessalonique – une approche comparée (INNOVATur) », du département des ingénieurs d’aménagement du territoire et du développement, de l’université Aristote de Thessalonique. Du point de vue méthodologique, la recherche a utilisé la cartographie des acteurs ESS et des projets de la société civile axés sur les domaines des aliments et de l’approvisionnement, de l’énergie et de l’environnement, de l’éducation, de la santé et de la culture, des nouveaux médias numériques et des services de conseil, de l’offre d’hébergement ainsi que d’autres services. La cartographie inclut un total de 622 acteurs ESS (sur une population totale de 676 acteurs des domaines précités, tels qu’inscrits au registre de l’économie sociale et solidaire du ministère grec du travail et des affaires sociales) et 69 projets informels de la société civile (dont la population globale n’est pas officiellement enregistrée). Les cartes présentées sont le fruit de la recherche sur le terrain et du traitement des données par l’équipe de recherche, à l’aide des sources en ligne suivantes, qui sont disponibles et librement accessibles au public : données géo-spatiales (geodata.gov.gr), registre de l’économie sociale et solidaire du ministère grec du travail et des affaires sociales (kalo.yeka.gr), sites Web Solidarity4all.gr et Enallaktikos.gr, sites Web et réseaux sociaux d’acteurs ESS et de groupes informels, Recensement de la population 2021 EL.STAT (www.statistics.gr/2021-census-res-pop-results). De plus, la recherche impliqua un questionnaire en ligne, comportant des questions qualitatives et quantitatives, aux acteurs ESS et aux projets informels de la société civile axés sur les domaines des aliments et de l’approvisionnement, de l’énergie et de l’environnement, de l’éducation, de la santé et de la culture, des nouveaux médias numériques et des services de conseil, de l’offre d’hébergement ainsi que d’autres services. Les thématiques abordées par le questionnaire concernaient : la qualification des acteurs et des projets (forme juridique, secteur d’activité, nombre de personnels, durée de fonctionnement, modèle de prise de décisions, répartition des tâches), les partenariats avec d’autres acteurs et leur évaluation, les caractéristiques qualitatives de l’innovation sociale et les besoins auxquels elle répond, l’évaluation des politiques en la matière et, enfin, les données démographiques des participant.e.s. Au total, nous avons reçu 36 réponses, venant de 29 acteurs ESS et de 7 projets de la société civile (la population ciblée, dans les domaines d’activité précités, était de 253, dont 201 acteurs ESS et 52 projets informels de la société civile). Enfin, nous avons effectué 25 entretiens semi-structurés avec des acteurs ESS, des projets de la société civile, des conseillers en matière de politique et des représentants d’instances de collectivités locales actifs dans la zone métropolitaine d’Athènes.

[4] Quelques « bons » exemples récents de synergies entre autorités municipales, acteurs ESS et groupes de la société civile : le Marché municipal de Kypseli (agorakypselis.gr) et InnovAthens (innovathens.gr) de la Municipalité d’Athènes, ainsi que l’Aqueduc d’Hadrien (culturalhidrant.eu) de la Municipalité de Chalandri.

Entry citation

Arampatzi, A., Iliopoulou, E., Nalmpantis, S., Tzekou, E.E. (2024) Social innovation and urban development: tracing prospects and challenges in Athens, in Maloutas T., Spyrellis S. (eds) Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/en/article/social-innovation-and-urban-development/ , DOI: 10.17902/20971.122

Atlas citation

Maloutas T., Spyrellis S. (eds) (2015) Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/en/ , DOI: 10.17902/20971.9

References

- Amanatidou, E., Tzekou, E.E. and Gritzas, G. (2021). Successful niche building by social innovation in social economy networks and the potential for societal transformation. Journal of Social Entrepreneurship, 1-30. DOI:10.1080/19420676.2021.1952478

- Arampatzi, A. (2022). Social solidarity economy and urban commoning in post-crisis contexts: Madrid and Athens in a comparative perspective. Journal of Urban Affairs, 44(10), 1375-1390. DOI:10.1080/07352166.2020.1814677

- Bureau of European Policy Advisers (BEPA) (2014). Social Innovation: A Decade of Changes. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

- Galego D., Moulaert, F., Brans, M., Santinha, G. (2021). Social innovation and governance: a scoping review. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 1-26. DOI: 10.1080/13511610.2021.1879630.

- Gibson-Graham, J.K. and Roelvink, G. (2009). Social innovation for community economies. In: MacCallum D, Moulaert F, Hillier J and Haddock SV (eds.) Social Innovation and Territorial Development. UK: Ashgate, 25–37

- Gritzas, G. and Kavoulakos, I. (2015) Alternative economic and political spaces: facing the crisis or creating a new society?, in Maloutas, T., Spyrellis S. (eds.) Athens Social Atlas. Digital compendium of texts and visual material. URL: https://www.athenssocialatlas.gr/en/article/alternative-spaces/ (accessed 1 April 2024), DOI: 10.17902/20971.15

- Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., Gonzalez, S. (2010) (eds.). Can neighbourhoods save the city? UK: Routledge.